«ОТПУСКАЙ ХЛЕБ ТВОЙ ПО ВОДАМ…»

Детские воспоминания автора сложились в повествование о жизни в разорённых за долгие годы немецкой оккупации Сольцах, об отце — Дмитрии Алексеевиче Баранове — партизане Великой Отечественной войны, одном из организаторов Партизанского обоза, первом председателе райисполкома на освобождённой в 1944 году Солецкой земле, о восстановлении мирной жизни и о людях, отдавших все силы для её возрождения. Здесь собраны яркие детские впечатления о домашних праздниках и новогодней ёлке, бережном отношении к книгам и чтению, первом походе в музей, знакомстве с произведениями живописи и посещении зоопарка, колыбельных песнях родителей.

Ряд описанных событий о восстановлении разрушенного войной района сопровождается документами из фондов Государственного архива Новгородской области и личного архива автора.

Заголовком к воспоминаниям послужило изречение из Экклезиаста (11.1) — одной из книг Ветхого Завета — о «доброделании» и «благотворении», «утре и вечере нашей жизни».

Мартовский солнечный день, время уже за полдень. На небольшой лавочке возле дома сидит молодая женщина в скромном пальтишке и вязаном берете. Рядом с ней стоит маленькая девочка и смотрит в сторону солнца. Оттуда движется тёмная фигура человека. Женщина трогает девочку за плечо:

— Твой папа идёт. Иди, встречай!

— Сам придёт! — последовал ответ.

Этих речей я не помню, их сохранила мать, но я хорошо помню тёмную фигуру на фоне предвечернего солнца.

В этом доме на Канавной улице (Некрасова) мы прожили недолго — родители вскоре купили жилище на улице Ленина, с которым и были связаны десятилетия моей жизни. Из маленького городка несколько месяцев назад ушла война, и вместе с ровесниками я росла среди развалин, в которые война превратила наши Сольцы. Она задержалась и в нашем доме: над моей кроватью какое-то время висел немецкий стальной автомат с откидывающимся прикладом. С ним мой отец вышел из Партизанского края и прибыл в Сольцы.

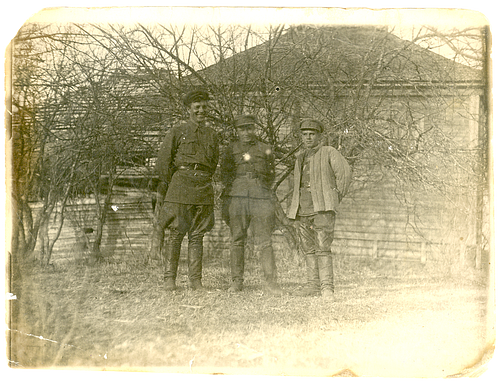

Партизанский край. Осень 1942 г. Баранов Д.А. справа

До наших дней сохранилось удостоверение в треть писчего листа, отпечатанное на машинке. Выдано оно 3 марта 1944 года. Сей документ свидетельствовал, что Баранов Дмитрий Алексеевич по распоряжению секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) т. Никитина направлялся в Солецкий район для работы в райисполкоме. В конце стоит приписка: «Имеет на вооружении автомат и ТТ». Через несколько месяцев вышло распоряжение о сдаче оружия, и отец отнёс в милицию своих боевых спутников.

Что такое партизанская война, Партизанский край, где воевал отец, я стала сознавать гораздо позднее. А сейчас существовали только названия и трофейные вещи, поступившие в моё пользование. До сих пор помню яркий сиреневый корпус немецкого компаса. Была фляга в суконном чехле с железными кнопками. Иногда давали мне по-

играть кожаную офицерскую планшетку. Под целлулоидом лежала карта с незнакомыми буквами, но я не понимала, что она отображала… Со временем всё это сгинуло.

День Победы — первый, настоящий, я по малости лет проспала. Через много лет моя мать Наталья Александровна, глядя на сбережённые старые туфли, вдруг сказала: «А я ведь поцарапала их в День Победы». И она рассказала.

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, часа в 3 утра, в окно громко застучали. Отец перепугался — он очень боялся пожаров. А за окном кричали: «Вставайте! Вставайте! Война кончилась!». Посыльный протянул отцу сообщение, переданное по телефону, в котором говорилось о подписании капитуляции Германии. Родители быстро оделись и побежали по другим адресам, стуча по пути в окна: «Вставайте! Война кончилась!». На городской площади, окружённой руинами, собрался народ, начался стихийный митинг. (В то время, как я узнала позднее, в нашем городке не было ещё и двух тысяч жителей). Сперва говорились радостные речи, а потом танцевали до самого рассвета.

Участники советско-партийного актива. Осень 1944 г.

Второй слева — председатель Солецкого РИКа Д.А. Баранов

Отец получил назначение на должность председателя Солецкого райисполкома. Район был освобождён от оккупантов 28 февраля 1944 года. Предстояло восстанавливать разрушенное хозяйство, сеять хлеб, строить дома… Город и район отцу были незнакомы, да и его люди не знали. Жизнь предстояло начинать заново.

Для трёхлетнего ребёнка мир был прекрасен таким, каким был: разрушенные дома, оборванные ребятишки, хмурые усталые взрослые люди. Это потом, спустя годы, я пойму всю нагрузку, которая легла на плечи отца. В ту же пору я его почти и не видела: ложилась спать — он ещё не вернулся с работы, утром вставала — он уже ушёл по делам.

Ездил он на замечательном вороном коне, на котором и прибыл из Партизанского края. Звали коня Копчик, и достался он отцу в качестве боевого трофея. Отец часто ездил по округе верхом, но иногда запрягали шарабан, который легко и весело бежал по просёлочным дорогам. «Шофёром» этой повозки был недавний фронтовик Михаил Зуев. Он искренне любил своего подопечного, холил его и оберегал. Когда Копчик стоял возле дома, ожидая седока, ребятишки собирались вокруг него и разглядывали это чудо природы.

Отца в эти первые послевоенные годы я почти не запомнила. Он вроде бы и жил с нами, но я его почти не видела. Чем он занимался? Руководил районом, ездил в колхозы, проверял строительство домов. Уже после его смерти, когда начала работать в Государственном архиве Новгородской области, я постигла всю суть «работы адовой», которая выпала на его долю. Сохранился интересный документ — резолюция районного собрания партийно-советского и колхозного актива, которое состоялось 12 декабря 1944 года[1]. Подведены первые итоги работы за 9 месяцев после освобождения. Прежде всего ощущается радость достигнутого. Успешно справились с весенним севом. План перевыполнили на 31%, сев озимых — на 27,7%. Положительным итогом звучат слова резолюции: «Район значительно раньше правительственных сроков справился с уборкой зерновых и государственными поставками сена, зерна, льносемян и овощей».

Сольцы. Разрушенный город. Осень 1944 г.

На имя руководителей Солецкого района пришла телеграмма из Москвы с благодарностью за выполнение плана госпоставок. Подписью стояло «И. СТАЛИН». Спустя годы я нашла в бумагах отца кусок ватмана с переписанным текстом телеграммы, который был вывешен в зале райисполкома. В углах листа сохранились дырочки от кнопок. Отцу и его соратникам были вручены ордена Отечественной войны. Как участник партизанского движения он был награждён орденом Красной Звезды за организацию хлебного обоза, медалями «За оборону Ленинграда» и «Партизану Отечественной войны», «За победу над Германией» и «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Сотни цифр, наполнявшие документы тех лет, для моего детского разума были недоступны. Конечно, я видела, что разрушенные каменные здания на центральной улице меняли свой вид: появлялись крыши, окна заблистали стёклами, обрушенную стену заново сложили каменщики.

Из той поры мне помнится наша корова Люба. Я хорошо поняла, что корова немецкая, трофейная. Была она чёрно-белой расцветки. На левом её белом боку лежали языками два чёрных пятна, один короче другого. По этим пятнам я издалека узнавала нашу кормилицу. Как сейчас вижу перекрёсток улиц Ленина и Почтовой, где должны были появиться коровы, возвращаясь домой с пастбища. Я стою возле дома и гляжу на этот перекрёсток. Вот появилась первая корова, за ней — вторая. А вот и Люба идёт! И я бегу к ней вприпрыжку, зажимая в кулаке горбушку хлеба.

Спустя много лет я узнала, каких усилий стоило отцу получить для района трофейное стадо, которое подошло к границам района в июне 1945 года. По весне надо было направить в Пруссию бригаду погонщиков. И вот, после двух месяцев долгого пути по дорогам Пруссии и Прибалтики, стадо приблизилось к границам Солецкого района. Вошло оно у деревни Заполье Дорогостицкого сельсовета, а покидало уже по трём направлениям: на Шимск, Уторгош и Батецкий. Началась подготовка к приёму стада в несколько тысяч голов. Предстояло ещё раз проверить разминирование трассы перегона и обочину на три метра, поставить загоны, для поддержки обносившихся погонщиков направить сапожников и портных. Солецкому району надлежало получить 2150 коров, 500 овец, 400 лошадей. Обо всём надо помнить, расставить помощников по необходимым участкам, проверить результаты работы, узнать состояние стада. Конечно, он не раз навещал и движущееся стадо, и погонщиков, и сапёров. И, несомненно, на своём Копчике.

Выписываю эти цифры и факты, чтобы ощутимее понять, как жилось и работалось отцу в послевоенные месяцы.

Вполне осознанное воспоминание об отце относится к декабрю 1946 года. Мы ехали в Ленинград. Родители и я втиснулись в кабину к шофёру. И ведь как-то втиснулись, а меня по очереди держали на коленях. Моё участие в этой поездке объяснялось желанием родителей показать медикам родимое пятно на моей нижней губе. Показ никаких результатов не дал, и речь не о нём.

Бегемотиха Красавица в Ленинградском зоопарке

У отца между дел выдалось свободное время, и он повёл меня в зоопарк. А что бы он ещё мог показать пятилетнему ребёнку в недавно освобождённом городе? Да ещё коротким декабрьским днём? Музеи ещё не пришли в себя после эвакуации.

Что мы увидели в заснеженном зоопарке — не скажу: не помню. Зато всю жизнь память хранит посещение большого каменного помещения. Окна в нём находились высоко под потолком. Возле одной стены размещался большой бассейн с грязной водой. Его огораживала решётка из толстых железных прутьев до потолка. В тёмной луже виднелись два огромных блюдца, которые иногда моргали. Возле решётки стояло множество людей — взрослых и детей. Все что-то говорили, кричали, бросали за решётку кусочки сухарей. Я протиснулась к самой ограде и даже прижалась к ней лицом. Вдруг круглые блюдца распахнулись, и из воды показался огромный чемодан из серой блестящей кожи. Чемодан этот неожиданно раскрылся, показалась огромная розовая пасть с большими зубами. Я взвизгнула и бросилась к отцу, прижалась к его ногам. Люди незлобиво засмеялись. Отец поднял меня на руки и стал утешать.

С появлением Интернета я узнала, что виденное мною животное — бегемотиха Красавица, жившая в зоопарке с 1911 года. Во время войны её преданно спасала служительница Евдокия Ивановна Дашина. Подумать только, с каким историческим существом познакомил меня отец.

Но существо осталось в Ленинграде, а отца в Сольцах ожидали нескончаемые проблемы: подготовка к весеннему севу, практическое отсутствие тракторов, переселение людей из землянок в построенное или восстановленное жильё, нехватка строительных материалов. Ещё в 1945 году в землянках проживало 389 семей[2]. А уже предстоит принять и разместить первые партии демобилизованных воинов. Нет конца нуждам и задачам. И в это же время — отправка бригад строителей на восстановление Новгорода и рабочих на лесозаготовки.

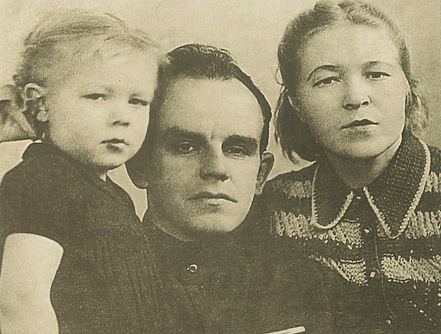

Баранов Д.А. с женой Натальей Александровной

и дочерью Ириной. Ленинград, декабрь 1946 г.

Всего этого я, конечно, не знала, а если и слышала, то мало что понимала. Зато хорошо понимала и запомнила празднование Нового года. Накануне, обычно 30 декабря, отец отправлялся в лес — за ёлкой. Ездил он с исполкомовским конюхом, на больших дровнях, запряжённых лошадкой. Отправлялись рано утром. Спросонок я только слышала шаги в кухне, коридоре. Стукнула калитка — можно спать дальше.

Будит меня уже другой шум: хлопанье дверей по всему дому, какое-то шуршание, негромкие голоса. В комнату протискивается колючее существо, растопырившее свои ветки. Следом появляется отец в ватнике, таких же штанах, в треухе с опущенными ушами, на ногах валенки. Он втаскивает свою добычу в дальнюю, наиболее прохладную комнату. Здесь ёлка согреется, ледышки на ветках растают, дом наполнится морозной свежестью с еловым запахом.

Из многих новогодних праздников мне запомнилась поездка с отцом на ёлку в детский дом возле Сольцов. Отец ехал как районное начальство: поздравить всех с Новым годом и вручить детям подарки. Что это были за подарки, понятно: пряники, печенье, конфеты в фантиках и без оных. Наверное, наступал 1946 год… Помню, что украшенная ёлка стояла в самой большой комнате детского дома. Её освещали керосиновые лампы, развешенные по стенам. Пока дети водили хороводы, читали стихи, я медленно обходила ёлку, и вдруг сердце моё замерло: я увидела замечательную игрушку. Это был младенец, завёрнутый в ватное одеяльце. Оно сверкало блёстками, а из конвертика выглядывало личико дитя. Одна из воспитательниц заметила моё восхищение. «Тебе понравилась эта игрушка?» — наклонилась она ко мне. Я, молча, кивнула головой. Женщина сняла с ветки заветный кулёчек и протянула мне. Долгие годы эта игрушка украшала нашу ёлку, оживляя воспоминание детства. Так же долго заглядывал под ёлку и Дед Мороз. Оставлял он различные подарки: цветные карандаши, альбомы, заводных курочек и мотоциклистов. Где-то уже во втором классе секрет сказочного гостя раскрылся: на обложке книжки В.В. Бианки «Зой и Зоя» стояла коротка надпись «Ирочке от Деда Мороза». Почерк был очень знакомый — так писать мог только отец. Но подарки по-прежнему появлялись под ёлкой ещё многие годы. Один из них храню всю жизнь. Нашла я его под ёлкой 1955 года, будучи уже подростком, ученицей шестого класса. И знаете, что это было? Трёхтомник сочинений А.С. Пушкина. Издание не только подарочное, но и миниатюрное, потому как размер томика составляет 9,5 × 13,7, что на 1 см меньше знаменитого суворинского издания 1857 года, которое стоит рядом на книжной полке.

Ёлочные игрушки

Тёмно-синие томики живут со мной до сей поры как обязательный элемент биографии. Не сомневаюсь, что для новогоднего подарка приобрёл его отец. У меня с ним было особое книжное содружество.

Книги в доме помню с малых лет. В дальней, «ёлочной» комнате стояла книжная полка до потолка. Книги собрались на ней всех мастей и содержаний, появлялись от случая к случаю. Думаю, что отец приобретал их, где мог: в книжном, сельмагах, у жителей деревень, которые он посещал по делам службы. Многие сохранились по сей день. Толстенная «Война и мир» — 4 тома в одном кирпиче формата «Роман-газета». В таком же издании повести М. Горького. Появлялись новые издания: «Собор Парижской Богоматери» с прекрасными иллюстрациями в виде гравюр и двухтомник Ги де Мопассана. Этих французов нам долго не дозволялось трогать.

Отец был постоянным читателем районной библиотеки и пользовался особым расположением её сотрудников. Они доверяли ему на два-три дня новые поступления книг и журналов. За указанный срок он успевал «проглотить» все новинки, вникнуть в их суть и высказать библиотекарям своё мнение, которым те пользовались, предлагая посетителям ту или иную книгу.

— Батя! (Почему-то мы с братом стали к нему так обращаться в подростковые годы.) Новые журналы принёс? Книги дали? — такими вопросами встречала я отца после работы.

Пока он обряжал скотину, ужинал, я успевала пролистать журналы и даже что-то в них прочесть. Конечно, мы дорожили доверием библиотекарей и старались не повредить полученные издания. По мере нашего взросления отец ежегодно выписывал для нас журналы «Мурзилка», «Весёлые картинки», «Пионер». Помню, с какой радостью он сообщил о подписке на совершенно новый журнал «Юность». Для матери приходили «Работница» и «Крестьянка». Для себя отец долгие годы выписывал толстые журналы «Звезда» и «Октябрь», другие он приносил из библиотеки.

О своих родных отец почти никогда не рассказывал. В то время не принято было интересоваться прошлым, судьбами близких. Из редких фраз удалось узнать, что он родился в Петербурге, семья имела дом на Большой Зелениной на Петроградской стороне. После революции отец с братом Николаем оказался в приюте, сестру забрал отец матери. А куда родители делись? Об этом я узнала спустя годы.

Псков. Губернский съезд избачей. 1929 г. Баранов Д.А. слева

Относительно недавно в Солецком райархиве, в фонде райпромкомбината обнаружилась небольшая выписка из биографии отца, которую он приложил к личному делу. О своём отце, Баранове Алексее Дмитриевиче, он записал, что тот был счётным работником, в 1914 году призван в армию. Далее старший Баранов значился уже в Красной Гвардии, где служил начальником штаба 33-й дивизии. В январе 1919 года он скончался в Дно и был захоронен в ограде церкви деревни Илемно Порховского (ныне Солецкого) района.

Более печальными были сведения о матери: в 1918 году она сдала сыновей Дмитрия и Николая в Порховский детский дом им. Володарского, дочь Нину забрал дед, а сама родительница умчалась с санитарным эшелоном на Гражданскую войну, где и сгинула. Неудивительно, что отец избегал разговоров о детских годах.

Обстоятельства жизни не позволили юноше получить должного образования. После окончания порховской городской школы его направили в Ленинградский Комвуз, а затем — в Ленинградское отделение института массового заочного обучения (ЛОИМЗО) при ЦК ВКП(б). В эти годы и сформировалась биография советско-партийного работника. Рабочая стезя началась на Псковской земле: в различных политотделах МТС, клубах совхозов, в избах-читальнях.

Получив такую информацию, я без промедления направила запросы в надлежащие архивы, но ответы пришли предсказуемые — необходимые документы на хранение не поступали.

Летом 1953 года отец снова попытался показать моё родимое пятно ленинградским медикам, но они посоветовали «не будить лиха, пока тихо» и жить в согласии с натурой. Тем и утешились, и отметили это решение походом в Русский музей. Нетрудно представить восторг провинциальной девочки, впервые попавшей в беломраморный царский дворец. Отец, понимая, что в первый раз многое не охватишь, повёл меня сразу в зал известных и популярных художников: Венецианов, Репин, Кипренский, Перов, Васнецов…

Баранов Алексей Дмитриевич. |

Баранова Анна (?) |

Уже после нескольких шагов я вдруг почувствовала атмосферу родного дома, знакомого окружения. Вскоре поняла, что лица и сюжеты, окружающие меня, знакомы с детских лет — по репродукциям, хранящимся в домашнем «Скоросшивателе». Это был особый развлекательный предмет в нашем доме. Отец выписывал «Огонёк», который в послевоенные месяцы публиковал репродукции картин Русского музея. Отец изымал их из журнала и собирал в особую папку с непонятным названием. Зимними вечерами, при свете ещё керосиновых ламп, я с подросшим братом подолгу рассматривала это собрание, беспокоя родителей различными вопросами о героях картин.

И вот иду я по прекрасному залу и вижу таких знакомых крестьянских детей Венецианова, блестящего гусара Д. Давыдова в белых лосинах на полотне Кипренского, а вот такие родные «Бурлаки на Волге» Репина… Надолго мы задержались возле «Последнего дня Помпеи» К. Брюллова, о котором отец рассказывал увлечённо и подробно.

Впоследствии я не раз бывала в Русском музее и всегда старалась зайти в эти залы, чтобы вспомнить своё первое посещение.

Несколько лет спустя, в 1956 году, страна была возбуждена решением Н.С. Хрущёва вернуть ГДР сокровища Дрезденской галереи. Конечно, люди понимали, что делается это ради упрочения отношений между двумя странами, но и понимали, что страна лишалась художественного наследства, спасённого её солдатами и реставраторами.

Однажды отец принёс мне незнакомый до сего дня большой красивый журнал «Искусство». Где он достал? Где купил такое богатое столичное издание? Тогда не спросила, сейчас уже не узнаю. Журнал был замечателен тем, что посвящался Дрезденской галерее и содержал репродукции большинства картин. Напечатаны они были на мелованной бумаге и вклеены на страницы журнала на надлежащее им место по тексту. Передо мной открылся огромный, незнакомый до сей поры мир средневековой европейской живописи. Тогда и вошли в мою жизнь имена Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Микеланджело, Эль Греко и их бессмертные полотна.

Дмитрий и Нина Барановы. Около 1918 г.

Вот пишу и думаю, что никогда не связывала отца с Дрезденской галереей и своим просвещением. А ведь не будь его подарка, сколько ещё миновало бы лет до той поры, когда репродукции живописи стали публиковаться в специальных альбомах.

Этот номер журнала «Искусство» имел и глубоководное течение: я познакомилась со множеством библейских сюжетов, которые были положены в основу большинства картин. Сопроводительная статья, пусть и сдержанно, знакомила с Рождеством, с Вифлеемской звездой и дарами волхвов, бегством в Египет… Они стали первыми шагами к храму. И начало этой дороге заложил отец.

Разговоров на Божественные темы в нашем доме не водилось. «Никто ничего не знает, — отец твёрдо останавливал любые попытки диспута. — Если никто не видел, это не значит, что Его нет…». Долгие годы я не могла понять, откуда отец знает многие церковные праздники. Спросишь его — сошлётся на Закон Божий, который когда-то учил в гимназии. Соседки нередко останавливали отца: «Алексеич, когда у нас нынче Пасха?». Или Троица, или Покров?

Наверное, я училась уже в 7 или 8 классе, когда во время домашней уборки, старательно вытирая пыль с рамки портрета, перевернула его на тыльную сторону. И здесь обнаружила какой-то журнал, старательно заправленный за гвоздики, которые держали фотографию. Это был церковный календарь на 1956 или 1957 год.

Хорошо помню, что журнал открывался портретом Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Такую подпись я прочитала под фотографией очень красивого человека в непонятном головном уборе белого цвета, из-под которого глядели умные глаза. Содержание календаря я постигать не стала из-за малости времени: в любой момент мог кто-нибудь войти и застать меня за исследованием чужих тайников. Портрет без промедления занял своё место на гвозде. Теперь я знала истоки отцовской памяти церковных праздников, но никогда не задавала никаких вопросов. Полагаю, что календарь он покупал (получал?) от кого-либо из священников. Значит, они оба доверяли друг другу.

Отцу я обязана и игрой в шахматы. Мне было лет десять, когда он принёс комплект пластмассовых фигурок и картонку в клеточку. Учение пошло без напряжения и как-то незаметно стало увлечением. А вот с подросшим братцем, также усвоившим эту игру, у нас бушевали страсти. Причиной были заповедные правила игры: взялся за фигуру — ходи, поставил фигуру — не переигрывай. А ведь в такой ситуации и видишь свой промах. Как же не попытаться исправить положение? Страсти так бушевали, что появлялась мама и запирала шахматы под ключ. Эта игра стала нашей семейной традицией, и её поддерживают все поколения. Конечно, кто-то знает лишь фигуры, их ходы, а другие уже могут обыграть и старших.

Мы с дочерью и племянницей стараемся сохранить ещё одну семейную традицию, но идущие за нами уклоняются от нашего влияния под воздействием современности. Я говорю о семейном пении.

Наверное, у каждого из нас первая в жизни песня одна и та же —колыбельная. У меня и брата их было две — материнская «Баю-баюшки-баю» и отцовская — «Спи, младенец мой, прекрасный». Если под первую мне приходилось засыпать, то вторую я любила слушать, когда отец убаюкивал младшего:

«Спи, младенец мой прекрасный,

Баюшки-баю.

Тихо смотрит месяц ясный

В колыбель твою…»

Баранов Д.А. с женой Натальей Александровной

и детьми Ириной и Александром. Сольцы, 1952 г.

Потом я уже узнала, что это была «Казачья колыбельная» Михаила Юрьевича Лермонтова, два томика стихов которого стояли на книжной полке.

Насколько себя помню, в доме всегда был толстый песенник. С него и началось моё песенное образование. Открывает его легендарная «Вставай, страна огромная!», что вполне понятно, поскольку сборник вышел в 1944 году; ещё не закончилась война, ещё гремели где-то пушки, хотя далеко уже от наших границ. Но радость неотвратимой победы уже позволяла думать и о песнях.

Первый раздел сборника составляют песни о сражениях, солдатах, казаках. Раньше других запомнилась лихая песня «Солдатушки, бравы ребятушки!». Её мелодию напел отец, и она надолго прижилась в нашем обиходе. Напел отец и мелодию легендарного «Бородино» — «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…».

Слова многих песен оказались под рукой, но мотив их надо было добывать. В песеннике давалась нотная запись для голоса, но для её прочтения стоило знать нотную грамоту, в которой у нас в те годы никто не разбирался. Палочкой-выручалочкой стало радио. Оно часто передавало концерты русских певцов и хоров.

Немало мелодий знали и наши родители. Когда я затруднялась с той или иной песней, они приходили на выручку. От отца у меня на всю жизнь осталась «Среди долины ровныя», мать передала от своего отца, деда Саши, «Во кузнице», «В тёмном лесе».

В доме нашем существовал строгий порядок: когда собирались гости, дети угощались отдельно, на кухне. Но вот я повзрослела, что позволило и мне сесть вместе с гостями. Насколько я помню, поначалу мы пели, что Бог на душу положит: и про Стеньку Разина, и про Катюшу. Но со временем репертуар склонился в сторону классических русских народных. Начинал отец… Как жаль, как жаль, что в ту пору у нас не было магнитофона, чтобы записать родные голоса, а взять у кого-то напрокат не додумались. Казалось, все мы вечны, и песни наши вечны.

Пишу эти слова, а голос отца воспроизвести в памяти уже не в силах. Помню, что это был хороший мужской голос, ближе к баритону.

«Среди долины ровныя,

На гладкой высоте», — начинал степенно отец.

«Растёт, цветёт высокий дуб

В могучей красоте», — вступала мать чистым сопрано.

В скором времени я приобрела право на свободную интерпретацию: могла взять вторым голосом, могла подголоском, но главное, чтобы образовался аккорд. Весело звучала «Во кузнице», несколько таинственно «В тёмном лесе». Шлягером нашей компании стал «Вечерний звон». Своим баритоном отец поддерживал женские голоса, он же издавал обязательное «бом… бом…», без которого и песня не песня.

Песенники советского времени

Много лет минуло с той поры. Давно нет в живых родителей, но звучат в глубине души их родные голоса: «Среди долины ровныя…».

Хорошо помню 1 сентября 1948 года — я иду в школу. День стоял пасмурный и, наверное, прохладный, потому что на мне было тёмно-синее пальтишко, сшитое из отцовского френча, и красная фетровая шляпа. В школу меня вёл отец, держа за руку. В другой — правой, он нёс небольшой букет астр. Я же несла первый в своей жизни портфель. Он был сшит из кирзы коричневого цвета, по краям обшит красной ленточкой из клеёнки. Портфель застёгивался на две пряжечки, как у сандалий. На лицевой его стороне выступал большой карман для бутерброда, который следовало ученику брать с собой.

Шли мы по Советскому проспекту, по его центру, который по сей день зовётся бульваром. Впереди и позади нас бежали мальчишки и девчонки, многие без родителей — значит, уже не первоклассники. Но многие и первоклассники были без отцов, погибших на войне. Вместо домов вдоль проспекта лежали развалины. Ближе к центру несколько зданий уже приобрели жилой вид. Настоящей школы в городе ещё не было. Для неё отремонтировали несколько сооружений, в том числе и большое складское помещение, пробили окна ближе к крыше и положили полы на высоте второго этажа. Получилось двухэтажное здание, где мне и предстояло учиться.

Спустя долгие годы, в архивных делах я встречу документы о подыскании и восстановлении этого здания, о вводе его в строй. Стояла на них и подпись отца, но в тот сентябрьский денёк я, конечно, не знала, какое отношение имел отец к моей школе.

Сольцы. Разрушенное здание средней школы. 1944 г.

С далёких времён детства хранит моя память непонятное слово «Дрегель». Взрослые произносили его с тревогой и какой-то обречённостью. И лишь при изучении архивных документов стали понятны людские переживания. Дрегли — леспромхоз на северо-восточной окраине области. Лес в период восстановления разрушенных городов и сёл был одним из основных материалов на стройках, и требовался он в огромных количествах.

Маломощные леспромхозы во всех лесозаготовительных районах области — Пестовском, Крестецком, Хвойнинском, Любытинском, не могли обеспечить потребности строительства. Все райисполкомы (районы, пережившие оккупацию, подлежали общей программе) регулярно получали разнарядку: направить на заготовку леса столько-то людей, столько-то лошадей с возчиками. Распоряжения звучали как военный приказ: «Телеграмма. Сольцы. Предрайсовета Баранову. Число возчиков лошадьми мобилизованных новгородлесу мобилизуйте. Отправьте сдайте Парфино заильменской сплавконторе пятьдесят лошадей возчиками. Предоблисполкома Еремеев. 15/XII — 44 г.»[3]. К 15 февраля 1946 года предписывалось отправить в Дрегельский леспромхоз уже 74 человека.

Когда отец умер, проститься с ним пришли многие сольчане. Одна пожилая женщина встала перед гробом на колени и, кланяясь до полу, со слезами стала благодарить Дмитрия Алексеевича, что он пожалел её старую мать и малых детушек и не отправил её, санитарку больницы, на заготовки в Дрегли.

Вот когда откликнулся Дрегли в моей жизни. Но в первые послевоенные годы он откликался на карьере Дмитрия Алексеевича получением выговоров с занесением и без — за невыполнение распоряжений о мобилизации на лесозаготовки. А кого было мобилизовать? Почти все мужчины ещё на фронте, угнанное фашистами население не вернулось домой, оставались женщины с детьми и стариками…

Но прошло немного лет, вернулись честолюбивые фронтовики и не замедлили сдвинуть из административных рядов работника с наличием выговоров. Начались перемещения в гортоп, промкомбинат, бухгалтерию совхоза. Изрядно вредили отцу его доброта и доверчивость, которой не стеснялись пользоваться ушлые люди, подсовывая на подпись сомнительные документы. За растраты отцу приходилось расплачиваться… Любимым средством преодоления обид и потерь у русского человека испокон века остаётся гранёный стакан… Не обошёл он и нашу семью.

Болезненный удар нанесли отцу местные чиновники, когда тот уже был на пенсии. В 1969 году отмечалась 25-я годовщина освобождения района от фашистских захватчиков. Зал Дома культуры был заполнен. Пришёл и отец. Ни в докладе, ни в выступлениях никто не упомянул имени первого послевоенного председателя райисполкома Д.А. Баранова. Был у меня порыв подняться на сцену и вспомнить этого человека. Но от сцены сидела далеко, пока доберусь, поднимусь на сцену — порыв и погас… Через год отца не стало. И всю жизнь ношу в душе свою вину, что не смогла защитить его доброе прошлое.

На склоне дней отца пришла по почте из Луги неожиданная радость: бывший партизан-подросток Алексей Дмитриевич Лапин, в то время работавший заместителем начальника Лужского отдела внутренних дел, разыскал своего наставника и прислал не привет — большое содержательное письмо. Он писал: «С автором этих строк последний раз Вы встречались осенью 1942 года, т.е. 27 с лишним лет тому назад.

Долгие годы я вспоминал Вас добрым словом, и вот, наконец, решил установить Ваше местожительство.

Впервые мне довелось с Вами встретиться в 1941 году, когда Вы уже были партизаном, а я ещё только мечтал им стать. Хорошо помню, как по просьбе матери Вы отобрали от меня обрез, изготовленный из винтовки. Потом через Вас и других партизан я стал получать задания разведывательного характера. Первое такое задание я получил от Вас: в октябре месяце в числе других жителей д. Акулихи под видом закупки соли мне довелось съездить в г. Дно и установить место расположения крупного артиллерийского склада.

Справедливости ради следует отметить, что страху пережил с избытком, но зато и склад был обнаружен, а затем уничтожен нашей авиацией…».

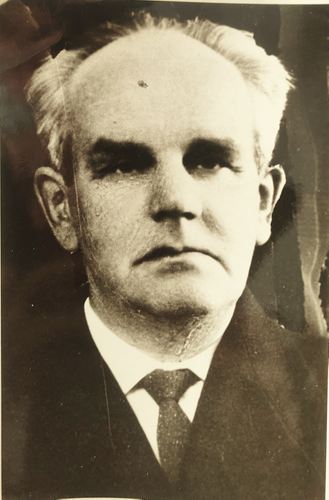

Дмитрий Алексеевич Баранов.

1969 г.

Отца вскоре не стало, и я уже сама поехала повидаться с Алексеем Дмитриевичем. Принял он меня очень радушно, и наше знакомство продолжилось до его ухода. А совсем недавно уже мой внук Александр разыскал в Луге внучку Лапина Надежду. Она передала ему копию письма, которую отец успел написать младшему товарищу 4 мая 1970 года: «Дорогой Алексей Дмитриевич! Очень меня, старика, порадовало твоё письмо. Верно, что гора с горой не сходятся, а человек с человеком когда-либо и встретятся. Я из войны вышел 28 февраля 1944 года, до этого был в 12-й бригаде, где командиром был А. Поруценко, а я комиссаром в полку им. Медведева. Меня направили работать в Солецкий район на советскую работу /пред. Райисполкома/, где я работал три года, а потом на разных работах… В жизни много пришлось пережить и заслуженной, и незаслуженной обиды и радости, но это прошлое. В 1966 году ездил с семьёй в Дедовичи на встречу партизан в связи с 25-летием Партизанского Края. Там решили: кто будет жив, собраться в 1971 году, в 30-летие Края. Был на открытии памятника в Железницах… Надеюсь, что ты читал книгу Ивана Виноградова «Дорога через фронт», где он пишет о делах 2 п/бр, а главное — об организации обоза. Вот только обидно делается, что с годами организацией нашего обоза начинают просто спекулировать те, кто тогда «не был, не принимал участия», не нюхал пороха, а тоже кричит «Ура!». Читаешь новгородцев так они, мол, инициаторы этого обоза, читаешь псковичей, так выходит они, а точно, так инициаторы: Васильев, Орлов, Асмолов, Поруценко, Петрова, да мы непосредственные

исполнители и организаторы… Да, стали нас, стариков, как-то не замечать, проходят мимо. Привет семье, а тебя искренне обнимаю».

Моя журналистская практика не раз приводила меня в Солецкий район. Беседа с пожилыми жителями того или иного села непременно выходила на трудные годы восстановления. Стоило назвать фамилию Баранова, и лица людей освещались доброй улыбкой: «Ну как же, Алексеич…».

Как-то мне надлежало подготовить беседу с председателем колхоза им. М.И. Калинина — Героем Социалистического Труда Пелагеей Никитичной Прокофьевой. Отправляться надо было в Дуброво, для компании взяла с собой дочь — жизнь посмотреть. Явились мы не ко времени — хозяйка только что вернулась из Новгорода, предстояло обрядить скотину, подоить корову, а здесь какие-то гости. Совсем не до них.

— Вы уж простите, — пыталась я смягчить ситуацию. — Я у окна здесь присяду, задам несколько вопросов, а вы, по возможности, ответите, расскажете основное…

Женщина, привыкшая к подобным вопрошателям, обречённо вздохнула и загремела чугунами и кастрюлями, ожидая вопросы. Вспоминая начало своего председательского служения, она стала рассказывать о стариках и женщинах, с которыми ей пришлось начинать весеннюю пахоту 1944 года.

— Мне это известно, — вздохнула я. — Отец рассказывал.

— А кто твой отец? — встрепенулась собеседница.

— Баранов…

— Дмитрий Алексеевич?! — всплеснула женщина руками. — Да что же ты сразу-то не сказала? Дмитрий Алексеевич! Дмитрий Алексеевич!

Чугуны и вёдра были сразу отставлены, а быстрый ухват стал доставать из печи чугунки со щами, тушёной картошкой, нашлись даже пироги. Всё это разместилось на гостеприимном столе. Сидели мы не один час. Пелагея Никитична вспоминала далёкие годы своей молодости, когда её, 22-летнюю трактористку, выбрали председателем колхоза.

— А кого ещё? Мужчины на войне, одни старики, женщины и дети. Население боится возвращения немцев и не решается выйти из леса, из своих землянок. Мы с Дмитрием Алексеевичем…

Очень согрела моё сердце эта бесхитростная беседа.

Бескорыстно и щедро отдавал мне отец любовь и заботу о здоровье и развитии, и они, как библейские хлебы, сейчас возвращаются моей благодарной памятью.

[1] Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Р–159. Оп. 5. Д. 6. Л. 1–7.

[2] ГАНО. Р–159. Оп. 5. Д. 6. Л. 165.

[3] ГАНО. Р–3711. Оп. 1. Д. 42. Л. 51.