ПОЗЁРЫ В НОВГОРОДЕ

«Этнографическая наброска». Именно так определил жанр этой публикации о поозёрах её автор — С. Дубровин. Очерк был напечатан в седьмом номере «Отечественных записок» за 1871 год.

В этих этнографических зарисовках отражены особенности характера поозёров, их радушие и гостеприимство, выразительные особенности говора, исключительные подробности их быта. Здесь встречается рассказ о святых отроках менюшских Иоанне и Иакове в пересказе хозяина-поозёра, пригласившего в свой дом «странного человека» — странника-монаха, мечтавшего посетить Поозерье — место, называемое автором «обетованной землёй», о котором слагались легенды. Таким образом продолжается рассказ о новгородских древностях по материалам периодических изданий XIX — начала ХХ века.

Предваряет рассказ подробное описание закреплённого временем топонима «Поозерье», данное историком Л.А. Филипповой. Также к публикации прилагается небольшой словарь терминов и выражений, которые могут быть непонятны современному читателю. Определения почерпнуты из словарей: «Словарь живого великорусского языка» В.И. Даля, «Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова, «Новгородский областной словарь» или добавлены редакторами.

Этнографическая наброска

«Карта озера Ильменя, с означением водного пути между Новгородом и Старой Руссой». СПб., 1870. Фрагмент

Прибрежные жители озера Ильменя — народ хотя небогатый, но странноприимный, «хлебосолы». Хлебосольство есть единственная отличительная черта характера прибрежных жителей озера Ильменя, называемых «позёрами». Нигде нельзя найти такого радушного приема, как между позёр. Пришел странный человек в Позёрье, попросился у позёра на ночлег, позёр не откажет никогда в ночлеге, мало того, что накормит, напоит. Позёр с странного человека, и за хлеб-соль не только не возьмет платы, но и своей копейкой рад поделиться с ним; даст ему и обувь, и одёжонку. И это еще не все: переночевал у позёра странный человек, утром сбирается идти в дорогу, а позёр бабе своей, Маланье, велит отрезать хорошую кромзулю хлеба и положить в котомку Христову страннику на дорогу. За то Позёрье любят странники, как свою родимую матушку сторонку. Куда деваться горемычному бедняге, не имеющему ни кола, ни двора, ни отца, ни матери, ни роду, ни племени; не сыт, не голоден, мается он, скитаясь по белу свету до тех пор, пока судьба не сведет его с таким же горемыкой, как и сам он, и тот не наставит его на путь в Позёрье. Вот встретились два странника в Вышнем Волочке, завязался между ними длинный разговор: «Откуда ты?» — «А ты кто (произносится позёрами хто) такой?» — «Куды идешь?». И бывалый человек в Позёрье рассказывает страннику такие чудеса про позёр, про их хлеб-соль, что тот, притая в груди дыхание и глотая слюнки, слушает и не наслушается рассказов краснобая про счастливую Аркадию-Позёрье и, питаясь мирским подаянием, прося «христа-ради», за двести-триста верст плетется в указанную ему Савельем Панкратьичем обетованную землю. Пройдя через Крестцы, выбрался он на шоссейную николаевскую дорогу и в Бронницах, услыша оглушительный звон двухтысячного юрьевского колокола, снимает колпак и набожно крестится. В Бронницах пообедал, перекусил, что Бог послал, отдохнул и к ночи, в дырявом монастырского служки подряснике, босиком, с огромными мозолями на ногах, подпираясь дубинкой и ковыляя с боку на бок, русский пилигрим вошел в Великий Новград. В Новгороде поклонился мощам новгородских чудотворцев, походил по монастырям. Невесело страннику в Новгороде, тянет его в Позёрье, расспрашивает он про Позёрье у встречных мужиков, увидал позёр и узнал дорогу в Позёрье. Было у странника денег два медных пятака, которые дала ему какая-то купчиха, выходя от обедни от Знаменья; купил он на эти деньги в обжорном рынке пирог с рыбой, отломил, кусил пирога и выплюнул, — пирог был с протухлой рыбой.

Поозёр Сенюгин Г.П. с лошадью.

Фото 1900—1910-х гг.

НГМ КП 37745/121

Делать нечего, и поел бы странничек, да денег больше у него не было в кармане и голодный он вышел из Новгорода. Прошел Петровское кладбище, зашел в Юрьев монастырь, отстоял обедню, на гостинице поел щей и каши досыта, как давно не едал, вышел из Юрьева и направил стопы далее. Идет, нагоняет его пьяный мужик, орёт во все горло: «Мунах! Мунах! Пади! Стопчу!». Странник, сойдя с дороги, снимает колпак и кланяется мужику. Мужик, остановив лошадь, спрашивает: «Откелева, оче?» — «Из Киева, добрый человек!» — «Докелева так тя Бог несе, поклониться, знать, идешь к Михайлы Клопскому аль к Ефремью в Перекомо?» — «Хочу и в Клопском, и у Ефремья побывать, а как, дядя, далече до Клопсково?» — «До Клопсково? Да буде с хвостиком десяток, соводни жарко, парит, знать к дождичку; я, чай, вижу, ты устал, оче, далече шел, — хромаешь, садись, оче, я тя подвезу, я из Позёрщины, Клопско от нас недалече — рука подать». Странник лезет на скрипучую телегу и рядом с мужиком садится на куль ржаной муки. Мужик исподлобья глядит на странника и спрашивает: «Оче, как тя звать?» — «Ионой» — «А, оче Иёна, спрошу я у тя, ты пьё ли водку, али не; коли ты пьё, так я тя угощу?» — «Грешным делом во славу Божью испивам малу толику, таиться неча, грешно таиться; от людей укроешься, а от Бога николи». — «Ну, и гожо, ковды сказал, што пьё водку. Пить немного не грех, и отцы святые, мунахи, о праздничках господних по красули испивают; соводни я грешным делом утрось выпил в городе две косушечки. Стой, карько! Зде кабак, оче, пойдем, выпьем по стаканчику». Мужик и странник идут в кабак, выпивают по два стакана водки и, закусивши луком, садятся на телегу и едут.

Клопский монастырь. Фото второй половины XIX в.

Водка развязывает язык страннику, и на расспросы мужика, где он был и что он видел, рассказывает про Москву — золотые маковки, что церквей в Москве сорок-сороков; про Киев — чуден град; про святой град Ерусалим; про Афон-гору высокую, на которой горе живут одни чернецы; нет там ни бабы, ни коровы, ни кобылы, ни курицы, ни голубки, один мужеский пол только и обитает на той святой горе Афон, а женскому запрещено туда входить; гром и молния женский пол там поражает. Мужик слушает и всему верит, а странник начинает лгать мужику немилосердно и городит ему турусы на колесах, и не видя в разговорах, как проехали дорогу, приезжают, наконец, в деревню. Лошадь остановилась перед знакомой ей избой и воротами, отворенными на двор.

Поозёры Даниловы, крестьяне села

Спас-Пископец.

Фото 1890—1900-х гг.

НГМ КП 37883/57

Странник переночевал у мужика, спал богатырским сном на перине, на какой никогда не сыпал от самого рождения; проснувшись утром поздно, удивился, что он уже находится в счастливой Аркадии, где и провел первую ночь. Тётка Лукерья, жена дяди Прокофья, хозяйка дома, давно уже затопила печку, состряпала масляную-премасляную яичницу, от которой запах, разливаясь по избе, приятно щекотал обоняние голодного странника, а дядя Прокофий успел сбегать в кабак и принести водочки. Прапрадедовский графин, с живительной чудотворной влагой, стоял на столе и весеннее солнышко, сквозь хрустальное стекло его, переливаясь радужно, заглядывало в графин, как смотрится сельская красавица-девушка в заповедное свое зеркальце, в котором отражаются все ее прелести. Но вот и она, вот и сельская эта красавица, Ксения Прокофьевна, дочь хозяина, сидит у окна за пяльцами и по белому полотну лилейной своей ручкой вышивает красных петушков. Странник глядит на все это и не верит глазам своим: где он? и что с ним делается? Долго-ль находился странник в упоительной неге, не знаю, наконец, встал. Ксения Прокофьевна налила холодной воды в рукомойник, странник умылся, утерся белым полотенцем, долго молился пред божницей и пожелал всем счастливого утра.

— Што, кормилец, — говорит тетка Лукерья, — как твое святое имячко?

— Иона!

— Оче Иёна, каково те у нас поспалось? Не ели ль тя клопы? Проклятых их у нас такая пропасть развелась.

— Ничово, матушка, ничово, спал я крепко; вчерась устал, с дорожки ничово не слыхал.

— Проша! Чай, как евто произносится евто твое имячко-то, опять забыла я, деревенская дура?

— Иона.

— Иёнушка-то, чай, я думаю, хоче с дорожки в баенку; не протопить ли, как ты евто скажешь, скажитко мне?

— А што же, и ланно ты это, Лукерья, сказала, спасибо што напомнила мне. Ай-да баба, што за баба, клад у меня баба, молодец баба, пойди-ко, да подь-ко ко мне, мое солнышко, дай возьму тя за ушки, да поцалуй-ко ты меня, во так, во так, славно! И я с очим Иёной схожу в баенку помоюсь, да пораспарю свои косточки, евто с похмелья гожо буде, баенка русскому здорова, а немцу смерть, и свяшшенное писание глаголет: «Намойтесь и чисты будете». Я не грамотей, по книжному не маракую, а што слыхал, то слыхал, как евто на нашем погосте в божьем храме читает в книге наш горластой дьячок Михайло; а ты, жонушка Лукерья, да свет Пантелеевна, неситко теплинку скоряе, да затопляй-ко баенку, да сышщы очу Иёнию мою красную рубаху, да пёстры порты. Сядь под, оче Иёна, за стол, выпьем водочки да закусим, што Бог послал.

Поозёры муж и жена Чумаковы —

крестьяне с. Спас-Пископец.

Фото 1900—1910-х гг. НГМ КП 39327

Садятся за стол.

— Оксюшка, — говорит тетка Лукерья своей дочке, сидящей за пяльцами, — брось ты вышивать-то, ешшо успеешь вышить, вить у Бога дней не решето, да и не завтро те замуж выходить; ступай, наноси дров да воды в байню, да возьми из порска горячово уголья, затопи байню; а я пота выпашу пол в избы, ишь в избу-то нельзы зойти к нам хрещоному человеку; и чорт, и тот ногу сломит, колько сору, прости Господи!

Девушка, казалось, рада была такому приказанию матери, чтобы избавиться назойливых глаз странника, которые устремлены были на нее и как раскаленные уголья жгли ей и девическое сердце, и розовое личико.

— Што же, оче Иёна, выпьем по красули мунашеской, да слухай ты, ешь у меня без церемонья, да побуть у меня, оче Иёна, недельку-другу, третью, да поучи мою Оксюшку азбуки. Оксюшка-то у меня училась, да мало, сёмой год пошол с зимнево Миколы, как Оксюшку мою обучал грамоты дьячок на нашем погосте, Михайло Лукич. С Покрова до Миколы Оксюшка пожила, поучилась у Михайла Лукича и Христос с ей, стала-было девка моя брест по складам, дело-то тово и на лад было-пошло, да враг попутал Михайлу Лукича: Михайло Лукич с зимнево Миколы как запил, да запил, а в хмелю-то Михайло Лукич упаси Бог как непокоен, уж очунно драчлив, ко всякому лезе к рылу, ночью прибил дьячиху Гаврилиху, а девка-то моя, как ею Бог только спас, дорогой не замерзла, прибежала домой в одной рубашонке. Подумал а товды: Бог с ей и с евтой грамотой, мы с Пантелеевной и не учены были, а слава те Христу небесному, в честном законном браке прожили шестнадцать лет, живем в удовольствия, да богачестве и добрые люди нам завитствуют, да и Оксюшка у нас, как перст одно детищо; но пойди, думаю, долголь до беды; разбойник пьяной Михайло Лукич чем-небуть резне девчонку и искалечит на век, а потом, опосля поди ищи суда где хош, хоша иди просить на разбойника к самому набольшему над крылошанами, к анхирею, хоша иди в ихну конзасорию, — гладки взятки! Надо было мне одно время племяшу Гришу обабить, малец был на возрасте, кланяется, просит меня, нельзы отказать — свой, то-есь Гришка мне, выходит племяш; высватал ему я девку, повез их на погос, привез, иду к свяшшеннику, добреюшший был свяшшенник у нас, царство ему небесное, ужо давно покоен, звали ево отечь Павел; говорю: «отечь Павел, я к те пришол!», говорит: «каким делом, Прокофей?» — говорю: «отечь Павел, Гришку племяшу да Наську с Бору — повенчай». Отечь Павел насунул на нос очки, долго рылся в какой-то ехто большушшей книги и говорит мне: «што, Прокофей, венчать нельзя, не след, Наська-то Гришки твому роння, выходит двоюронны, ищи Гришки другую девку, повенчаю». Тут я в ноги бух очу Павлу, отечь Павел говорит: «не кланяйся, Прокофей, нельзя», я очу Павлу сининькую сую, — «нельзя» говорит, и краснинькую, — говорит: нельзя то бы все нельзя, а пожалуй, Прокофей, оно и можно, жаль мне-ка тя, ты человек-то доброй на хлеб-соль, так поезжай в Новгород, отыщи тамо конзасорию, и в конзасорию подай челобитну, можо и велят повенчать, товды я и повенчаю». Делать неча, развел жениха и невесту по домам и марш в Новгород. Приежжаю я евто в Новгород, зашел в кабак, выпил косушку, сел на лавочку и мыслю: кто мне настрочит челобитну в конзасорию, а тут, глядь я, а на мое сшастье, бежит в кабак какой-то стрикулятник, сортучонко на стрикулятнике засаленой, прехудой-худой и под мышкам все повырвано, как быть-то с собакам дрался, вбежал эвто он в кабак, глянул на меня и говорит: «што, дядя, каким делом в городе, аль на базар привез свиней?» — «Како, говорю, свиней привез, я за делом приехал, хлопотать хочу, подать челобитну в конзасорию» — «На ково» говорит «аль на попа, аль на дьячка, аль на пономаря, аль на проскурню?»

Кремль. Новгородская духовная консистория. Фото 1900—1910 гг. Из книги: «Императорская Археологическая Комиссия (1859—1917): к 150-летию со дня

основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия». СПб., 2009

Тут я разсказал ему всю подноготну, он хлоп меня по плечу и говорит: «не тужи, дядя, я сам из конзасории, все те состряпаю, как блин спеку, дело буде в шляпе, только ты угости водочкой»; говорю: «угощу». Выпили мы с ним два полштофчика артафею, простова не пье, говорит: «вред, худо простое пить». Што-шь гляжу, андел Божий! Он вынял из кармашка граматинку и краснинькой палочкой давай по грамотинки водить в зады и в переды, водил, водил и говорит: «я во настрочил, а ты, дядя, эвту челобитну отнеси в конзасорию», и разсказал мне, где эвта конзасория. Тут я простился с милым человеком, дал ему за челобитну три пятьалтынничка, вхожу евто в Хрепось, своротил на леву руку, иду, а сам себе мекаю, где-ка эвто здеся конзасория, што евто за така конзасория, дом ли большушшой конзасория, белокаменны ль палаты конзасория, аль уш дворец самово батюшки емператора эвта конзасория, в толк не могу взять, што то за конзасория. Грамотинку несу в руках, иду, гляжу, стоит дом большушшой-пребольшушшой, я к дому, у дому ходит солдат на часах, я к солдату и говорю: «Служба, где здеся е конзасория?», а сам сошол я на крылечко. Солдат как крыкнет на меня: «худы лезешь, борода, мужик сиволап! Вона тамо конзасория, а здеся вашему брату-сиволапу с Кузьмы-Демьяна лбы зачищают, здеся губерско!» Я смекнул тут, попал, мол, я неланно и прочь пошол; перешол через дорогу, снял шапку, перехрестился перед матушкой премудрой Софией, глядь я, а прям на меня бежит мальчуган такой-то евто шустрой прешустрой, я к ему, спросил мальчугана «где туточку конзасория.»

Маковский В.Е.

Канцелярия сороковых годов.

Фрагмент картины

Он фыркнул и говорит мне: «кака конзасория?» — «Да конзасория, говорю, где живе анхирей». — «Сам ты», — говорит, — конзасория, а вона тамо, мужик, конзасория.» Гляжу, домищо большушшой, я к ёму, на крылечко, отпер дверь, глядь — никово нету; другая дверь, отпер, и ту глядь — ан у стола сидит облизаной стрикулятник и што-то строчит, поглядел на меня, я молчу и он ничово, взял у меня из рук грамотинку, глянул на ею, плюнул, разорвал грамотинку на клочки, бросил на пол и говорит: «сторош!» и опосля как рявкнет: «Трошка!» да так-то рявкнул — ужасти, страсти, ажно у меня в ухах зазвенело, стою ни жив, ни мертв и думаю, што-то буде? Дверь отперлась, вошел в горенку солдат, седой старик, на груди-то у солдата висят да болтаются серебряные хресты, да медали, да разныя ленточки. «Што ваше благородье?» сказал солдат; стрикулятник говорит: «Трофим, пошто ты эвтих сиволапов мужиков сюдыка пускаешь в конзасорию? Он вор, ночью ходит, хоче обокрась конзасорию, сведи его в чась, пускай там дадут ему збуду, да в кондалы закуют, опосля не стане ходить, крась в конзасорию». Тут я стрикулятнику бух в ноги: «змилуйся, говорю, ваше благородие. Отечь кормилечь мой, доложу вашей милости, я не вор, не мошенник какой, пришел к вашей милости подать челобитну в конзасорию.» Говорит: «вижу, пришел ты обокрась конзасорию, знаю вашова брата я; Трофим, сведи ево в чась». Солдат хвать меня за шивороток и потащил, вытащил вон из конзасории на улицу, я ему бух в ноги: «служивой» говорю, «буть мне отеч ронной, не води ты меня в чась; што я сделал, я не вор, не мошенник.» — «Што ты сделал, говоришь ты, — солдат мне сказал, — а вот как я сведу тя в чась, да тамо те спину накрася што небу будь жарко, товды скажешь, што сделал». Я говорю: «ослобони, служивый, я те с дому привезу гуська, да поросенка сосунка, да медку привезу, только ослобони служивой!» — «Вре, говорит, обманешь, дай пять цалковых, ослобоню». — «У меня, говорю, таперя при себе только и е три за душой цалковых.» — «Давай сюды, а два опосля привези, да гуська привези, да поросеночка-сосунка привези, да медку привези.» — «Привезу, говорю, а сам себе мекаю: «ослобони только меня, а там жди, дам я те тово другово, разбойник.» Тут достал я из-за пазухи с хрёста мошны, вынял три цалковичка, подал солдату и солдат ослобонил меня! Я ударился бежать из хрепости, перебежал Волховской мос, прибегаю весь мокрехонек на свою хватиру, напоил карька и ночью пустился домой в деревню. Евта оказья случилась у меня в субботу, а в восхрёсеньё приехал ко мне племяш Гришка и спрашивает: «што, дядя, сказала конзасория?»

Крестный ход на лодках в Клопском монастыре.

Из очерка А.Г. Слёзскинского «Клопский монастырь».

Исторический вестник. 1904. №97

Как сказал евто слово мне Гришка «конзасория», меня как ножом в бок кольнуло; я выбранил Гришку, Гришка в слезы, ну выть, да выть, просит, валяется у меня в ногах. Жалко мне стало парня, свой-то е мне-ка Гришка, не чужой какой, и ронни-то у Гришки один я да моя баба и только, а больше никим ково нет на белом свете, а обабиться надоть было Гришки, без бабы в хрёстьянстве жить нельзы, не след земля е, одних коров дойных на дворе пять, нада Гришки была баба. Поехал я свататься к Мишки Косолапу и высватал у ево дочку Шурку и женил на ей Гришку. Десяток лет е тому времячку, а не забыл я евтой конзасории. Так-так-то вот, оче Иёна, ты мне-ка по души пришол, поживи у меня, грешника Прокофья, да Оксюшку мою понаучи грамоты. Во скоро у нас буде праздник в Клопском «прихоженью». Мне-то с бабой моей итить неколи, а Оксюшку-то я с тобой отпушшу, сведи Оксюшку к Михайлы Клопскому, да Ефремью-Преподобному в Перекомо, а от телева пройдете в Менюши к Отрокам новоявленным, угодничкам Ивану да Якову. Оксюшка два года назад в болести завиталась в Менюши. Как скажешь, оче Иёна, поживешь у нас до прихожденья, аль не хош?» — «Велишь пожить у тя, дядя Прокофей, дляча у тя мне не пожить, кака мне у тя берегова как у батька ронново, отродясь я не видал.» — «Ну, и лланнош, оче Иёна, спасибо те, выпьем по рюмочки.» Пьют. Дверь в избу отворилась, вошла в избу Ксенья Прокофьевна и, утираясь передником, сказала: «Татка, а татка! Ты-ль наперво што-ль пойдеш в байню? Байня ужо выстоялась, заглянь, татка, не осталось ли там теплинки в печки, штоб вам не угореть. Глянь, татка, в печку да залей, байня у меня очунно жарко соводни натоплена. Утрось матынька сказала мне: «Гляди, Оксюшка, топи жарче байню, в байню просился Сенька пастух, да Матрехин солдат, да поповы плотники от Егорья, да коли, матынька сказала, пару да воды в байне останется просилась Христом-Богом рожонка Стеха Безпалова». Так иди татка в байню.» — «Ланно, мое дитятко, ланно, ланно, Оксюточка, ланно, спасибо те; зальем теплинку, коли е она тамочку; оче Иёна, надевай — на мой кафтан, пойдем в баенку, а ты, Оксюточка, сходи на озеро, принеси воды, да постав самовар, матка приде с огорода, скажи матки, штоб сходила в анбар, принесла меду сотины три, што ономнясь в четверк я вырезал из ульев. Е-ли у тя тамо в байни веник? Дай нам платье да мыло подай».

Баня по-чёрному. Внутренний вид.

Илл. из книги: Шангина И.И. Русский традиционный быт:

энциклопедический словарь. СПб., 2003

Поозёры. Лодочный мастер И.С. Абакумов

с семьёй, крестьяне д. Сергово.

Фото около 1917 г. НГМ КП 37883/47

Дядя Прокофей и Иона идут в баню, парятся, моются, приходят домой, самовар Ксенья Прокофьевна поставила, самовар согрелся, ушел, опять подогрела, самовар скипел, и вот он на столе стоит чистый расчистый, как красное солнышко, как личико сельской красавицы Ксеньи Прокофьевны, которую в первый раз «Ксенией» назвал священник, когда крестил, во второй раз «кумушкою Оксеньюшкою» назвал ее сельский писарь, когда она с ним крестила младенца у двоюродного своего братца Гриши; в третий раз Ксеньей Прокофьевной возвеличил ее новгородский барченок, который покупал у дяди Прокофья лещей, на масляной, а в деревне все зовут ее «Оксеньей, Оксей, Оксюшкой Прошкиной». Дядя Прокофей сажает Иону в передний угол, сам садится подле его; тетка Лукерья из огромного контуженного чайника наливает чай в чашки. «А што, Луша, — спрашивает дядя Прокофей, — кто таперя пойде в байню? Ух как жарко! Вспотел, хоша рубашку скинь да и только, отоприте ради-Христа дверь, да дайте полотенце — утереться». — «Кому итить таперя в байню, не знаю я, — говорит тетка Лукерья. — «Оксюшка, сбегай-ко, да клинь под окном Стеху, скажи ей, пускай она иде в байню да моется, а мы с тобой, Оксюшка, опосля пойдем напимшись чаю; чай, пару да воды много в байни, хватит на всех хрещоных. Сенька пастух не велик барин и в сумерки помоется, Сенька нерано с скотиной пригонится из поля.» — «Што-жо, дядя Прокофей, ты давеча хотел сказать про новоявленных отроков Ивана да Якова, раскажитко мне теперя, кто были эвти отроки Иван да Яков?» — «Коли хош, оче Иёна, послухать, раскажу, слухай: «Покойный наш священник отечь Иван, дай ему Господь царсво небесно да рай пресветлой, говорил про менюшских отроков во евтаким манером: «В Менюши, говорил отечь Иван, жило двое благочестивых людей, муж да жена. Бог даровал им два детища, Ивана да Якова. Ковды Иван-то да Яков-то были ешшо отроки небольшиньки, можно стать по семому, аль восьмому годку, ихней отечь-то колол на дворе барана.

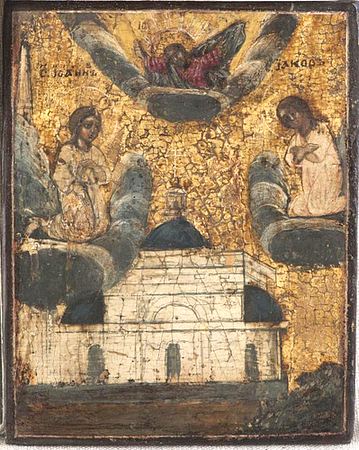

Свв. Иоанн и Иаков Менюшские.

Икона. XIX в. НГМ КП 43392 ДРЖ-1355

Иван да Яков эвто все видели, заколол отечь ихний барана, и с женой потом опосля на работу на поле. Отроки остались в избы одны одинехоньки; Иван набольшой говорит меньшому Якову: «дай я тя заколю, как татка утрось колол барана», взял да ножиком и зарезал Якова. Опосля эвтово стал будить Якова, будил, будил — не стает Яков-то! Иван испугался да и залез в печку за дрова. Пришла ночь, стемнилось, приходят из поля отечь и мать: ах! ах! ах! чудо диво, да и только! Яков лежит на полу, как баран, в крови, а Ивана обыскали в избы, на сарае, на дворе, по всей деревни, не нашли; нет нигде Ивана; повыли, поголосили, поплакали — и легли спать. Проспали ночь, поутру жена затопила печку, дрова в печки проуглились, глядь она в печку, — ано андель Божий, видит она тамочку в печки свое детищо: Иван сидит в печки в заду и ножик держит в ручки, а сам как есть невредим, цел-целехонек. Опосля свезли они своих детищей на погос и похоронили их тамо. Проходит опосля времечку десятков восемь аль больше лет прошло, тамо есь от Менюши недалечко озеро, вот Бог дас пойдете с Оксюткой на Менюш, так увидаете евто озерко. Охотник по весне на озерке стрелял уток и увидал охотник, што на озерке плавают два гробика. Охотник увидал евто и давай бресть к гробикам евтим, поглядеть хоче, на гробки, он к гробкам евто иде, а гробки от нево прочь да прочь, не даются, плывут по воды, вестимо недостоин был божией благодати! Видит охотник, делать неча, пошол на погос и объявил причту церковному о дивном чудеси. Тут свяшшенник оповестил православной народ, подняли из церкви образы да харувимы, пошли на озерко, стали творить молебствия и гробики самы дались им в руки, принесли гробики на погос и поставили их в божьем храме. Полдесятка лет тому сподобил нас Бог с своей женкой сходить на Менюши, отслужили мы тамо молебен Отрокам Господним».

Продолжение следует

В публикации сохранена орфография и пунктуация автора.

Словарь терминов и выражений

а от телева — оттуда (ред.) анхирей — архиерей (ред.) байня, баенка — баня (Новгородский областной словарь — НОС) берегова (берёгова) — угощение (НОС) в болести — в болезни (Даль) выпашу пол (выпахать) — удалить сор веником, метлой, вымести (НОС) граматинка (грамотинка) — официальная бумага/документ (ред.) губерско — в данном случае новгородское губернское правление (ред.) дать збуду (дать взбуду) — высечь (Даль) завиталась (или витать) — пребывать где-либо, найти приют (Даль) карько (карий) — о лошадях (масть) (Даль) конзасория — в данном случае новгородская духовная консистория (ред.) косушечка (косушка) — полбутылки водки (Ушаков) красуля (красовуля, красоуля) — монастырская чаша, стопа, большая кружка (Даль) кромзуля (кромуля) — горбушка хлеба (Даль) крылошане — поющие на клиросе или церковнослужители (Даль) мараковать (мороковать) — понимать (НОС) матынька — мать (ред.) мунах — монах (ред.) обабить — женить (Даль) ономнясь (ономясь) — недавно (НОС) оче — отче, отец (ред.) порсок — место у русской печи, куда загребают горячие угли (НОС) проскурня (просвирня) — женщина в церковном приходе, пекущая просфоры (просвиры) (Даль) проуглились — прогорели (ред.) пятьалтынничек — монета или сумма в 15 копеек (Ушаков) рожонка (рожёнка, рождёнка) — женщина после родов (НОС) с хрёста мошны — кошель, мешочек денежный (Даль) стемнилось (от стемниться) — о наступлении вечерней темноты (НОС) стрикулятник (стрикулист, стрекулист) — мелкий чиновник (Ушаков) теплинка (ум.-ласк. от теплина) — огонь или охапка дров, теплить — жечь, топить, нагревать (НОС) турусы — пустая болтовня, вздорное враньё; нести турусы на колёсах — молоть чепуху (Даль) хрепось — в данном случае новгородский кремль (детинец) (ред.)

Публикацию подготовили Э.Н. Белоножка и Т.А. Данько