ЗАПИСКИ РУССКОГО ТУРИСТА

Николай Гаврилович Богословский глубоко и всесторонне изучал и знал историю Новгорода и губернии, проводил археологические раскопки, собирал архивные документы и предметы «новгородской старины», которые легли в основание созданного им музея древностей. Многочисленные исследования Богословского по истории и памятникам древнего города и окрестностей печатались отдельными книгами, на страницах журналов и газет. В ряду этих публикаций – статьи и заметки по этнографии и фольклору Новгородского края. Неудивительно, что их яркий и образный язык, подробности изложения жизни и быта новгородцев на рубеже

XIX и XX столетий интересны также современным читателям.

В этом выпуске альманаха публикуются главы из сочинения Н.Г. Богословского «Записки русского туриста» (журнал «Библиотека для чтения». Том 173. Сентябрь, октябрь 1862 года), а несколько позже, в 1865 году, эта же статья под названием «Новгород» вошла в его сборник «Рассказы о былом». Как и многие другие работы Богословского, она была опубликована под одним из его псевдонимов – «Словский». От имени посетившего Новгород туриста автор описывает дорогу в город, постоялый двор, где он остановился на несколько дней, и длительные беседы за самоваром со словоохотливым хозяином, который рассуждает о литературе и торговле, новгородских обывателях и купечестве, магазинах книжном и водочном. Автор пишет о Гостином дворе и Детинце, зданиях Присутственных мест и Городской думы, храмах и монастырях, делится впечатлениями о посещении рыбного рынка в Новгороде.

I. НОВГОРОД.

I.

Дорога. – Постоялый двор. – Петр Яковлевич Ерофеев. –

Замена часов. – Торговцы. – Магазины водочный и книжный. – Книги и газеты. – Суждение Ерофеева о литературе. –

Торговля и купцы. – Тишина в городе.

В Новгород ехал я по московскому шоссе от станции Бронницы. Дорога сильно томила меня своим однообразием; по обеим сторонам ее, почти на расстоянии двадцати верст, тянется мелкий лес смешанных пород, невысокий и до того частый, что, кажется, и зайцу сквозь него пробраться трудно. На первой еще половине дороги разбросано с десяток домов кое-где по краям леса. По правую сторону дороги тянется Вишерский канал, узкий, мелкий и, по-видимому, совершенно лишний; летом на нем не видно ни одного судна; говорят, – весной ходят по нему барки, но с большим трудом. Канал верст за десять от Новгорода поворачивает от дороги в сторону направо, у Саввина монастыря, и соединяется с рекою Вишерою. Саввин монастырь виден с дороги, он от нее будет с версту; на самой же дороге выстроена каменная часовня, а напротив ней колодезь; из часовни к каждому проезжему выскакивает усердный послушник с тарелочкою и бежит рядом в прискочку с экипажем, другой раз полверсты, чтобы получить какое-нибудь подаяние на монастырь. С версту еще за часовню тянется лес; а потом уже начинается низкая болотистая равнина, посреди которой на небольшом возвышении расположен Новгород. Весной низкая местность покрывается вся водою и обращается в огромное озеро. Привольно гулять взору по этому обширному пространству, где ничто не встречается ему на пути, разве только мелькнет на солнце одинокая, белая каменная церковь, остаток от древних монастырей. Самый Новгород издалека кажется огромным монастырем; из зелени окружающих его садов видны только колокольни, да главы церквей. Вот мы переехали через Малый Волховец по большему деревянному мосту и въехали в Никольскую слободу, повернули налево… земляной вал и столбы с орлами дали знать, что мы въехали в Новгород. Сады, изредка прерываемые домами, потянулись по обеим сторонам дороги; за мостом, перекинутым через какой-то грязный ров, посреди города, начинаются сплошные дома и гостиный двор. Улица, по которой мы ехали, казалась бесконечною; она упирается в Волхов, а по ту сторону Волхова опять начинается плоская и низкая равнина.

Извозчик повернул влево, на постоялый двор; хозяин, сидевший у ворот на лавочке, встретил нас и помог мне слезть с телеги.

Дом, в котором мы остановились, был небольшой деревянный; плотно прилегал он правой стороной к новому каменному дому, точно на него опирался; он был очень стар и до половины уже врос в землю; прежний первый этаж его был уже обращен в подполье; окна этого этажа до половины закрывал тротуар. Двор, плотно весь закрытый, представляется темной ямой; он был гораздо ниже уровня улицы, в него съезжали по крутому спуску. Стены дома были срублены из рудового, соснового леса, вершков восемь толщины, какого теперь, пожалуй, и не найдешь, лес такой здоровый, что ему, кажется, и веку не будет.

По кривому крылечку я ощупью вошел в темные сени, хозяин отворил двери и через маленькую прихожую ввел меня в назначенную мне комнату. Небольшие два окна, одно на улицу, а другое на двор – были совершенно закрыты зеленью густой герани, белые коленкоровые занавески, собранные на шнурках по обеим сторонам окна, еще более увеличивали мрак в комнате. Весь передний угол был занят образами и тускло освещался едва мерцающей лампадкой; от образов в два ряда по всем стенам тянулись картины в деревянных рамках за стеклами. Чего тут не было? И Щеголев с своей тщедушной батареей, и Муравьев на огромном коне перед Карсом, похожим на коробку с курительными свечками, и Севастополь, и Синопское сражение, и Павел и Виргиния, Атала и Шактас и множество портретов разных генералов, от которых нет прохода на всяком постоялом дворе. Висело между картинами и зеркало; но такое кривое и уродливое, что страшно было в него посмотреться. Мебель была сборная и для прочности обита вся клеенкой; кровать заменял диван, тоже обитый клеенкой и такой твердый, хоть белье катай на нем. Хлебный запах, смешанный с запахом щей и деревянного масла, наполнял комнату.

Первым долгом я распорядился убрать герань, открыть окно на улицу и подать мне самовар.

Хозяин мой, Петр Яковлевич Ерофеев, новгородский мещанин и старожил, лет пятидесяти слишком, мужчина здоровый, среднего роста, с едва заметной проседью в густых его каштановых волосах и небольшой, ровно подстриженной бороде. Он был очень благообразен и носил казанетовую серую сибирку. Когда подали самовар, я пригласил хозяина – напиться со мной чаю.

– Былое дело, – говорил хозяин, садясь к столу. – У нас такой заведен порядок, как ударят в колокол к вечерни, мы садимся за самовар: во всем городе такое заведение. Конечно, большие господа… у тех по-своему… все по часам заведено.

– А разве у вас не по часам располагается время? – спросил я.

– Оно тоже выходит, что по часам; мы по церковному звону считаем время.

– Как же это так?

– В городе у нас звон почти каждый час бывает. Вот хоть бы с утра начать. В два часа звонят в Юрьеве монастыре к заутрени, редко разве не услышишь этого звону, когда уж силен бывает сиверик: а то всегда слышно, – явственно; звон густой такой; колокол-то тысячу пудов; а по праздникам-то в двухтысячный звонят. В четыре часа у нас зазвонят к утрени, в шесть – к ранней обедне, в семь звонят к обедни у Иоанна архиепископа, в девять к поздней обедни звонят, в одиннадцатом часу к достойну, в двенадцать школьники идут из училища, в третьем – гимназисты, в четыре к вечерни звонят, в шесть – ко всенощной, в семь в девичьем монастыре ворота запирают; а в девять зорю бьют, – так часов-то выходит и совсем не нужно; впрочем, часы стенные всякий держит: оно как-то с ними позабавнее. Не поспится этак ночью, часы постукивают, маятник этак чик-чик; оно выходит все-таки как-то не пусто в доме; или этак пробьют время и знаешь, все повеселее.

– Рано вы встаете?

– Все вообще в городе, или мы только?

– Вы и прочие.

– Ну, наше дело, другой раз во всю ночь не удастся заснуть хорошенько. Случается этак гости, одного проводишь, другой на двор; а встаем мы обыкновенно с заутрени. Об эту пору извозчик со двора съезжает; прежде бывало, пока не прошла чугунка, извозчика было много, полнехоньки дворы бывали, ну, теперь поменьше стало, много этак лошадей десяток наедет, и то больше к Пскову.

– А другие-то как рано встают?

– Всяко, кому какая нужда. Мастеровые, огородники, рыбаки встают с самой заутрени; а не то и раньше. Торговцы попозже, этак около ранних обеден, краснотоварцы и галантерейщики еще позднее; им торопиться некуда: покупатель к ним рано не приходит. Вот мелочные лавочки, те с самой заутрени отворяются.

– Зачем же так рано?

– Покупатель, значит, есть.

– Какой-же покупатель может быть в такую рань?

– Вот хоть бы бедный мастеровой человек – встанет с заутрени, захочет размаяться чайком и шлет в мелочную лавочку мальчишку с гривенником, взять чайку и сахару. Али хозяйка затопит печь, понадобится соли, круп или чего другого, ну и бежит… Торговля больше копеечная, а больно прибыльна. Или вот хоть бы это заведение, – хозяин указал на водочный магазин наискосок в гостином дворе, – куда много денег обирает,

с заутрени отворят его и до темной ночи все в нем топчется народ.

– Кажется, не следовало бы в гостином быть водочному магазину?

– Да вот поди!.. этого не бываю прежде, недавно такую моду повели. Оно, пожалуй, и не мешает, чистому человеку в кабак как-то не ловко идти, тут поприличнее и народ почище. А лет с десять назад тому был тут книжный магазин.

– Куда же он девался?

– Закрыли, – произнес равнодушно хозяин.

– Как так закрыли книжный магазин, разве здесь лишний?

– Выгоды, значит, не было. Магазин был разважный такой, ясенью внутри весь обделан, вывеска пребольшая была, вся на золоте; комиссионер всегда сидел у дверей с газетами и читал; правду сказать, никто и не мешал ему читать, разве только иногда гимназист забежит, спросит книгу, повертит в руках, посмотрит и отдаст назад, и цены не спросит. Не пошла торговля, хозяину убыточно стало и закрыли.

– Разве у вас здесь книг не читают?

– Почитываем, как-же. Возьмешь в церкви хоть-бы пролог, или четьи-минею, или проповеди какие и читаешь.

– Кроме этих книг ничего другого не читаете?

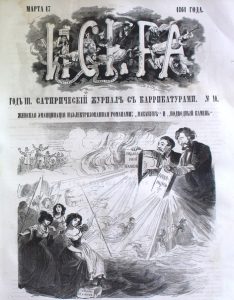

– Случается. С крымской войны завели по лавкам в складчину человек по десяти вместе газеты выписывать. Сначала-то оно было больно занимательно; про военные подвиги писали, да про сражения, ну, а потом-то уж стало и не то, про школы завели писать и прочее, незанимательно стало, и пишут-то как-то мудрено, а все не отстают от газет, привычка сделана. Молодые-то купцы моду повели «Искру» выписывать; все своих знакомых в карикатурах ищут. Чуть найдут кого схожего по бороде или по чему другому и бегают из лавки в лавку, да хохочут. «Вот, мол, Павла Ефимыча в «Искре« представили, усы его, к верху задранные, – ей Богу его». Смеху с ними не оберешься.

– Ну, а романов и повестей нынешних не читаете?

– Читаем, да мало. Писать их нынче поразучились как-то; занимательности мало в нынешних книгах. Старинные романы читать приятнее; такие там ужасы описаны, инда мороз по коже обдирает, как читаешь; про подземелья разные, про разбойников, про привидения писали и разные такие ужасы описывали, и так занятно, что хоть и страшно читать было, а от книги не оторваться. Теперь завели писать про бар, да про приказных; а что в приказных-то любопытного? Постоянно в глазах они у нас, стоит зайти в любой трактир, да поставить графинчик водки, так таких историй про себя наскажут, что живот надорвешь, смеявшись. Али еще про мужиков завели… для больших бар может оно и любопытно.

– Теперь много хорошего пишут про торговлю, ремесла и прочее.

– Про всячину пишут нынче, стало быть, выгодно дело это приходится, плату получают. Чем-нибудь надо хлеб добывать.

– Не правда, Петр Яковлевич. Умные люди пишут для того, чтобы научить других, как лучше разные дела вести.

– Не правда, Петр Яковлевич. Умные люди пишут для того, чтобы научить других, как лучше разные дела вести.

– Эх, барин, барин! Разве торговле и чему другому из книг научишься? Чего сам на деле не произойдешь, плоха будет наука. Примеров тому у нас бывало много. Вот хоть бы у нас был купец Чернышов, умный и честный был человек, головою много раз его ставили, да книги-то его довели до чиста. Сын в гимназии обучался, потом и в коммерческом был, кажется уж всему выучился, а по лавке не было опытности; ну, и проторговался. На моем веку много здесь купцов с алтына поднялись; а грамоте совсем не знали. В торговле сметка нужна, а не книги – в них ее не найдешь. Золотое было время для города, можно было копейку нажить и наживались добрые люди, – теперь потруднее стало. Купеческое дело трудное; худо три рубля в день надо добыть чистого барыша, а не то как раз запутаешься.

– Когда же это было хорошее время для Новгорода? Давно?

– Не горазд давно, на моей памяти, не велик я был тогда, по правде сказать, а помню хорошо. Заводил Аракчеев поселения, – войска-то, параду-то – ужасти сколько!..

– Так это было в поселении; а городу-то какая прибыль была?

– Торговля была бойкая: а главное дело в ту пору лаж было на серебро, менялы сильно наживались. На низу у рынка лавки их были и куды какой оборотливый народ был! Один купец наш в лаптях пришел из Рязани,

пряниками начал на лотке торговать, потом менялой сделался; а теперь тысячами ворочает. Много было таких: тогда с рубля начинали, а наживали каменные дома, да лавки.

– Стало быть, у вас в городе много богатых купцов и теперь.

– Похвастать нельзя: были да перевелись. Есть зажиточные и теперь; но все не то, что было.

– Куда же девались эти богатые купцы, повыехали из города, что ли?

– Нет, проторговались, обеднели. Мудреное дело – торговля, не пойдет в руку и с капиталами пропадешь. Задастся другому, так как по маслу все идет, а иной бьется, бьется и покончит ни на чем. Таким манером много их перевелось. Вот хоть бы напротив, на углу торговала Катерина Ивановна. Куда как бойко торговала, – народу не отбиться, бывало. Денег пропасть было, детей в гимназии учила… Вдруг как пошло под гору, словно кто метлой из лавки все повыпахал… так и умерла в бедности.

– Отчего же?

– Бог ее знает. Значит в руку не пошло. Время не то стало; приемы в торговле не те стали.

– Какие же это приемы?

Хозяин лукаво улыбнулся.

– Всякие приемы бывают, – сказал он.

– Расскажите-ка, Петр Яковлевич, какие приемы бывают в торговле-то.

– Бог их знает, это дело не наше, – ответил хозяин.

Видно было, что словоохотливый Ерофеев не хотел всего рассказывать незнакомому человеку; я, впрочем, и не принуждал его, в надежде выпытать со временем об этом.

– Какой у вас самый лучший промысел? – спросил я хозяина.

– Известно тот, который больше барышей дает.

– Есть же, однако, промысел повыгоднее других.

– Бог его знает! Полагать надо поповский, те убытку не терпят никогда.

– Вы отшучиваетесь все, Петр Яковлевич; не хотите правды сказать.

– Да как ее скажешь, когда не знаешь? Всякий своим промыслом живет, как знает, да какое счастье.

– Есть же ведь какой-нибудь промысел главный.

– Уж не знаю, как вам сказать про это. Всяких промыслов есть здесь. Кто постепеннее – займется своим делом и держится его; небольшие хоть барыши наживает, все-таки хлеб ест. Другой начнет метаться, возьмется за то, за другое, мечется, мечется, совсем с толку собьется и останется не при чем. Кому счастье какое.

«Петр Яковлевич! ужинать собрано», – кликнула хозяйка из прихожей.

– До свиданья-с, за угощение покорно благодарим, – сказал хозяин и вышел.

Я сел к окну и стал смотреть на улицу. Лавки уже были заперты все, только у водочного магазина было немного народу. Десятый час был, а прохожих было мало, и так на улице тихо, что слышно было, как по мосту дрожки ехали; вот стук ближе и ближе, проехал какой-то господин мимо моего окна, свернул с шоссе в сторону и дрожки звонче загремели по каменной мостовой, потом зашурчали по немощенной улице и долго еще их слышно было. Пробило десять часов, магазин заперли и пусто и тихо стало на улице.

II.

Звон. – Сорокоусты. – Монастыри и приход. –

Рыбаки и часовня. – Редька и торговки. – Дворцовая улица; площадь, дума, детинец, базар, мучные лавки, гостиный двор, завтрак.

На другой день, в пятницу, я проснулся рано; звон к заутрени во всех церквах в городе разбудил меня. Колоколов сорок разного тона, начиная с самого густого и до такого резкого, что ушам было больно и самому всему как- то неловко становилось, гудело без умолку, но городу шел стон стоном. Я спросил себе самовар, хозяин подал и, после некоторых отговорок, остался со мною чай пить.

– Что это за звон сегодня по всему городу такой? – спросил я.

– Вам это удивительно! Должно быть и спать-то он вам помешал. У нас почти каждый день такой звон бывает.

– Разве у вас в городе во всех церквях каждый день служба?

– Почти что так. Каждодневная-то служба положена только в соборах и монастырях, в приходах, когда вздумается, но почти постоянно служат.

– Усердны же ваши священники.

– Да оно иначе-то в нельзя, у другого сорокоуст тянется.

– Часто служат сорокоусты?

– Частенько. Всякий хоть из последнего, а непременно по умершем родственнике справит сорокоуст, а не то и два: один в приходе, а другой в каком-нибудь монастыре, больше в девичьих заказывают.

– За что же девичьим отдают такое преимущество?

– Ну, там побольше внимания и просфирку после каждой обедни пришлет игуменья на дом.

– По многу платят за сорокоуст?

– Своему попу рублей двадцать пять; а в монастырь-то побольше надо.

– За что им такая честь?

– Побольше нужно: на монастырь, священникам и проч.

– Служба-то одинакова как в монастыре, так и в приходе.

– Как же сравнить можно. В монастыре поважнее будет, певчие и все такое – одно слово – место святое.

– Стало быть в приходах постоянно сорокоусты?

– Не горазд часто. Может быть случится два в год, либо три; приходы-то у нас небольшие; служба-то постоянная у нас, сказать правду, оттого – что позвонят, то и получат. Жалованья не положено, треб мало, ну вот и звонят; услышит купец, пошлет гривенник в церковь, чтобы помянули родителей, да свечу поставили, да еще ему просфирку принесли; человек этак пяток пришлют, смотришь попу и достанется двугривенный. Другому звоном-то напомнят, что бабушке или тетушке какой там память, обедню то закажет, шлет в церковь полтинник; а не то трехрублевый. Шесть лет я сам был церковным старостой, порядки то все эти знаю.

– Не богато же живут ваши священники.

– Не до богатства уж, сыту быть-бы только. Наш священник откровенно мне говорил, что рублей триста в год получит, в хороший – четыреста: а семья семь человек у него; только и бьется из хлеба.

В это время где-то зазвонили редко, по великопостному.

– Это что за звон еще? – спросил я.

– К ранней обедни, у нас всегда так звонят. Засиделся я с вами; мне в рыбаки идти нужно.

– Пойдемте вместе, – сказал я.

Хозяин взглянул на меня, как будто хотел спросить: «Тебе-то что нужно там?» и проговорил нехотя: – «Пожалуй, пойдемте».

Улица была оживлена, встречу нам шло много разного народу с кульками и мешками, ехали на телегах мужики, порой пронзительно где-то взвизгивали поросята. Мой хозяин постоянно раскланивался, на всяком шагу ему встречались знакомые. Поклоны моего хозяина не одинаковы были: одним он кланялся, слегка приподнимая шапку, другим пониже; а иным чуть не в пояс и далеко отмахивал рукою от себя шапку, называя громко по имени и по отчеству, – то уж были именитые купцы города. С другими он останавливался на минуту, перекинуть два, три слова. По городу раздавался протяжный звон на разные тоны.

С Большой Московской улицы, где я остановился, мы повернули налево к Волхову по улице Буяну; в конце ее, у самой реки, толпилось много народу.

– Вот где народ-то толпится, там и рыбаки и пароходы пристают, – говорил хозяин, указывая на толпу.

У самых рыбаков огоньки в маленькой часовне у ворот, между двумя каменными домами, обратили на себя мое внимание.

– Что-же это такое? – спросил я хозяина.

– Часовня Хутынского монастыря. Эти два дома, между которыми часовня-то, монастырские, в одном столяр немец живет, а в другом гостиница и черная харчевня, да рыбаки к тому же, место-то вышло прибойное, почаще на свечу подадут добрые люди от своих трудов праведных. А напротив дом Деревяницкого монастыря.

Я посмотрел на другую сторону улицы, на каменном доме был нарисован образ Божией Матери масляными красками по штукатурке, и перед ним висел на веревочке фонарь с зажженной свечой.

– Почему же здесь нет часовни? – спросил я.

– Стало быть, не положено, а не опустили бы дохода, сбор здесь хороший, каждый рыбак что-нибудь подаст от торгу,

и у покупателя какая лишняя копейка останется, все подаст на свечу.

Мы вышли на набережную Волхова, куда и монастырский дом выходил главным фасадом. Набережная грязная, вонючая, покрыта была в два ряда большими, опрокинутыми к верху дном чанами; между чанами были настланы доски, по ним двигалась толпа народа, рассматривавшего рыбу, плескавшуюся в воде на чанах. Против самой улицы деревянные мостки вели к пароходной пристани, от пристани направо, на больших плотах, были построены маленькие домики рыбаков, затейливо раскрашенные, налево от пристани стояло у берегу много лодок и челнов, из них большими саками носили мужики на чаны рыбу.

В толпе раздавались крик и шум, а временем и крупная брань. Кого тут не было? Отставные военные в форменных сюртуках с кокардами на фуражках, чиновники в мазаных пальто и вицмундирах, тоже с кокардами. Купцы и мещане в сибирках и чуйках, рясы и большие линялые шляпы духовных, армяки и, Бог знает, какая-то рвань. Женщины в салопах, бурнусах, польках, платьях и сарафанах. У всякого был кулек в руках. Приезжали и на дрожках полновесные пожилые купчихи и барыни; но те прямо шли на садки.

Хозяин мой бойко ходил около чанов, поворачивал рукою сонную рыбу и приторговывался. В это же время он успевал раскланиваться на все стороны и со многими разговаривать.

– Постное или скоромное кушать будете сегодня? – спросил он меня.

– Для меня вы ничего не готовьте, – отвечал я, – потому что не располагал у него обедать и не доверял его кухне.

Понабравши в кулек мелких окуней, плотиц и ершей, мой хозяин отправился домой; по дороге он подошел к сидевшим у тротуара торговкам, перед которыми на рогожах были разложены свекла, морковь, лук, редька, немного свежего картофелю и зелени, сбоку в кадочках были соленые огурцы, грибы. Ерофеев начал откладывать в особую кучу коренья и торговаться. Подошел отставной солдат.

– Почем редька-то у тебя? – спросил он.

– По три копейки редчина, – отвечала торговка.

Солдат прикинул редьку на руке, осмотрел ее со всех сторон и проворчал:

– Полторы бы копейки, кажется, было бы довольно.

– За такую-то редчину полторы копейки? Никак ты рехнулся! — вскрикнула торговка и, выхвативши редьку из рук солдата, положила ее на старое место.

– Поди сюда, служивый, отозвалась соседка, за две отдам, важная, забористая, черная!

– Мерзлая, – перебила с задором первая торговка. – Ведь она у Решетилова слетье берет, а у него эту зиму в подвале-то все позамерзло. Ты бери у меня-то, посмотри какая едреная у меня, точно сейчас из гряды выдернута!

– Горло бы тебе ею заткнуть, чтобы ты не орала, – возразила вторая торговка и пошла перебранка. Мы отошли.

– Зачем вы не на садках рыбу берете? Там, мне думается, рыба лучше, – сказал я хозяину.

– Крупная-то рыба на садках лучше, на чаны выносят сонную или еле-живую; а мелкая на чанах лучше. Вы изволили видеть там на берегу челны и лодки?

– Видел.

– Это все паозеры приезжают, у них за Юрьевым монастырем весь Волхов в три ряда мережами перегорожен, вот они еще до утра по мережам-то обходят и привезут сюда; а здешние рыбаки и скупают у них огулом, крупную рыбу в садки садят, а мелочь-то и носят прямо на чаны из лодок, она и выходит свежая, не сиделая.

Мы подошли к перекрестку.

– Как называется эта улица? – спросил я.

– Дворцовая, видите-ли здесь быль дворец матушки Екатерины, а теперь его поворотили на корпусный штаб. Пожалуй, пойдемте здесь; нам все ровно идти-то домой; в конце этой улицы будут площадь и рынок, может, вам захочется полюбопытствовать.

Мы прошли улицу, хозяин повернул домой; а я вышел на площадь.

Прямо передо мною возвышалось здание городской думы. Над двумя этажами лавок был надстроен третий, в виде мезонина, где помещалась дума; каменное крыльцо в нее, приделанное снаружи, было очень затейливой архитектуры, особенно была интересна кровля над крыльцом: утвержденная на тонких железных прутьях, она очень походила на огромную летучую мышь. С левой стороны спускался под гору на площадь гостиный двор. Направо красивый каменный мост через Волхов вел к крепости или детинцу.

На высоком крутом берегу Волхова красовался детинец, старые его стены, покрытые местами мхом, невольно вызывали из памяти картины минувшей славы великого Новгорода; смотря на них, уносишься думами в дальнее-прошедшее. Жаль, что его портят новыми заплатами, неприятно как-то поражающими глаз, и к чему? Пусть бы он обсыпался местами; насильно не поддержишь старины! Из-за детинца смотрела высокая колокольня с рядом больших колоколов; а за нею виднелась часть корпуса и шесть глав Софийского собора.

Я пошел по площади к Волхову. Первая половина была завалена тесом и бревнами, – строили балаганы; другая, ближняя к Волхову, заставлена была возами с дровами, хлебом, живностью, ободьями; на самой набережной разложены рядами разные глиняные горшки. По краям дороги сидели торговки с луком, огурцами, морожеными и прелыми яблоками, пряниками, моченой грушей и квасом; они с визгом зазывали покупателей и перебранивались между собой. От них дальше тянулись столы с сырым мясом. Народ толкался, как в котле; здесь такое же было разнообразное сборище, как в рыбаках, шум и гам сливался в один какой-то неопределенный, бесконечный звук. Ближе к гостиному двору, у думы, на рогожах, а местами и на земле, в два ряда были разложены старые шапки, сапоги, чашки, чайники, книги и прочий домашний скарб, хозяева похаживали около своего товара, пошевеливали и подправляли, чтобы, как говорится, товар лицом продать.

Трактирщик. Купец. Иллюстрации из книги: Русь: Русские типы Б.М. Кустодиева / Слово Евг. Замятина. Петербург: Аквилон, 1923

Мещане, пожилые приказные, с давно небритыми бородами, дьячки в нанковых подрясниках с косами на затылке толкались около этой ветоши, рассматривали и торговались. Ближе к набережной за шкапиками, на которых были наставлены большие горшки, сидели, укутанные старыми овчинными тулупами, торговки и звонко кричали: «Блины, блины горячие! кавалер, кавалер! поди сюда, за грош горла отрежу!» За ними у самых лавок дымились самовары с сбитнем, около их стояли мальчишки и пили из зеленых стаканов мутный, горячий сбитень и обжигались. По самому берегу тянулись мучные лавки. Я пошел по рядам, мужики толпились в лавках. В одной лавке за стойкой стоял толстый, как куль с мукой, купец и держал в одной руке дощечку с пробами разной муки, насыпанной рядами; а в другой руке был у него совок, которым достают муку из мешков на пробу.

– Терентьич, а Терентьич! – кликал купец мужика с большой косматой бородой, – что ты там около мешков-то толчешься понапрасну? Поди-ка сюда. Я тебе сам отпущу, что требуется; ведь, я, думаю, что получше тебя свой товар знаю. Отпущу такой муки, будешь доволен.

Мужик подошел к купцу.

– На-ко, посмотри пробу, – купец протянул дощечку с мукой к мужику и указал совком на пробу.

Мужик взял муки в рот, пожевал и выплюнул.

– Эта мука, Иван Захарыч, мне не подходящая, – проговорил мужик.

– А чем же она не подходящая?

– Горчит маленько.

– Ишь ты, луку наелся-то, – что и теперь еще у тебя во рту горько! Ты посмотри, мука-то какая сухая! и не мелкая, а пыли ни на волос. К Николе-то ведь эту я отпускал. Худая, небось, была?

– Да она того, что-то в квашне разбивала сильно; бабы больно на нее жалились.

– Бабы жалились… вишь ты, поди!… не умеют квашни растворить порядком, дрождей дрянных набухают, вот и разбивает.

– А ты, Фома, что там на сняты-то напустился, как на сухое сено; досыта ими тебя не накормишь, – крикнул купец мужику, запустившему руку в кулек с сухими снятками.

Мужик отодвинулся от кулька.

– Дрожди у вас скверные, Терентьич, а мука не должна разбивать, – обратился снова купец к Терентьичу.

– Не надо быть дрождям худым, из своего пива, что к Николе варили. Эта мука не люба что-то, Иван Захарыч, – отвечал мужик,

– Не люба, так другой дадим.

– Эй, Егорка! – крикнул купец молодого парня, сбегай в кладовую, да пронеси пробу из ждановской, знаешь?

в третьем ряду у стены, да проворнее.

– Вот мука первый сорт, сам из ней пироги пеку, только цена будет повыше.

– Ты посмотри мука-то какая, ведь ждановская, – сказал купец, когда заметил, что мужика покоробило маленько, когда он про большую цену сказал.

Неловко мне было стоять тут без дела, хоть интересно было посмотреть, чем кончится дело у купца с мужиком.

Я пошел дальше.

Арка, украшенная образами с лампадкой, вела на большой двор. Сильный запах селедками очень недружелюбно встретил мой нос, но я вошел-таки на двор. На дворе за большими столами сидели мужики и солдаты и хлебали щи; другие ели селедки с луком и хлебом, иные ситник с медом и запивали сбитнем. Здесь шуму было меньше, только суетились мещане и бабы, подавая кушанье мужикам. С двора я прошел в ряды с красными товарами. Лавки здесь были низенькие и темные и нарочно еще занавешены красными лоскутками, чтобы в темноте нельзя было рассмотреть хорошенько товара. Больше бабы и девки деревенские толпились в лавках, купцы и приказчики суетливо показывали ситцы и платки, бабы ахали; а купцы навязывали товар и подсовывали им такую дрянь, что со стороны было совестно смотреть. Я прошел мимо железных рядов и спустился к площади, где были шорные лавки.

Четыре мужика стояли в кружок, один в средине их нагибал новую дугу изо всей силы. Щеголевато одетый молодой купец стоял в дверях давки и смотрел на мужиков.

– Не хочешь-ли, почтенный, я тебе дам отличную, золоченую дугу, вся на золоте и цена будет подходящая, – сказал купец и ушел в лавку.

– Ты, Митюха, не бери золоченой дуги у него, – заговорил мужик, гнувший дугу другому в синем армяке, – обманет, вот-те Христос! ломаную подсунет. У них уж такой заведен порядок, чтобы ломаные дуги красить.

– Али я без глаз, – отвечал в армяке мужик.

– И с глазами надует, уж такой воровской народ, подсунут такую дугу, что сразу развалится, как в телегу запряжешь.

Купец вынес дугу: она так и блистала на солнце – мужики защурились.

– Вот дуга, так дуга, – говорил купец, поворачивая ее в руках. – Только невест сватать ездить, или молодым на масленице кататься. А сходно уступлю для знакомства, за свою цену отдам.

Мужик взял дугу в руки, посмотрел и хотел было ее погнуть, как белую.

– Что ты это! – вскрикнул купец и выхватил из рук мужика дугу. – Никакой великатности с хорошей вещью не знаешь, разве не видишь, что золото попортить можно!

В это время показалась на мосту толпа школьников, – значит двенадцать часов и пора завтракать; я пошел в гостиницу.

Гостиница делилась на две половины; водной сидели купцы за чаем и без милосердия колотили ложечками по столу и посуде, призывая половых, а половые в ситцевых красных рубахах и пестрых передниках бегали, как угорелые, потряхивая волосами, и носили горячую воду в больших чайниках.

Меня проводили на благородную половину, где почти никого не было; но завтрака я около часу дожидался.

Продолжение следует

В публикации сохранена орфография и пунктуация автора

Словарь терминов и выражений

Щеголев с своей тщедушной батареей – вероятно, копия с одной из гравюр, изображающей подвиг штабс-капитана, командира 6-й береговой батареи А.П. Щёголева, который он совершил в 1854 году во время Крымской войны при осаде Одессы англо-французским флотом, отразив атаку «сначала четырьмя, а потом двумя

орудиями, <…>, имея против себя <…> более 350 орудий» (ред.)

Муравьев на огромном коне перед Карсом, похожим на коробку с курительными свечками – вероятнее всего, репродукция картины «Сдача Карса, Крымская война, 28 ноября 1855» художника Томаса Джонса Баркера, изображающая генерала от инфантерии Н.Н. Муравьёва, командовавшего операцией по взятию крепости Карс в ходе Крымской войны (ред.)

Павел и Виргиния – возможно, копия гравюры С.Ф. Галактионова «Павел и Виргиния», изображающей героев популярной повести-притчи французского писателя Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виржини́» (другие варианты перевода названия – «Павел и Виргиния», «Поль и Виргиния (ред.))

Атала и Шактас – вероятно, репродукция одной из картин, написанных по мотивам популярной повести Франсуа Рене де Шатобриана «Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне» (ред.)

казанетовая сибирка – (от нем. Kasinett) – старинная плотная хлопчатобумажная или полушерстяная ткань для верхней одежды. Сибирка – старинная русская верхняя одежда из сукна в виде короткого кафтана в талию со сборками (Большой толковый словарь русского языка)

сиверик – холодный северный ветер (Даль)

в одиннадцатом часу к достойну – во время освящения Даров на Божественной Литургии установлено «благовестить к Достойну, чтоб этот звон возбуждал к большему благоговению находящихся в храме…» (Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии, Составлено Иваном Дмитревским. М., 1993. С. 308). «Важность сего часа, то есть освящения святых Даров, Церковь ознаменовала благовестом колокола, чтобы отсутствующие, услышав звук колокола в доме, в поле, или в пути, где бы то ни было, к молитвам Церкви присоединяли и свои молитвы. Этот благовест обыкновенно называют к достойну – по начальной песни Евхаристии: достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу» (Смолодович Д.М. Литургика, или Наука о богослужении православной восточной кафолической церкви. Киев, 1860)

чугунка – старое название железной дороги (Большой толковый словарь русского языка)

краснотоварцы – купцы, торгующие красным товаром – текстильными изделиями (мануфактурой). Красный товар – мануфактура. Мануфактура – ткани, текстильные изделия (Ушаков)

разважный – важный (ред.)

лаж было на серебро – лаж (от итал. l aggio) – приплата к одному роду монеты при обмене её на другую (Даль)

чуйка – длинный суконный кафтан, армяк (Даль, Ушаков)

женщины в салопах, бурнусах, польках. Салоп – от фр. salope – широкое женское пальто с пелериной, прорезями для рук или с короткими рукавами. Бурнус – просторное женское пальто с широкими рукавами (БТСРЯ). Полька – шуба особого покроя, носимая внакидку (Даль)

слетье брать – от «слеточный» – относящийся к лету (Даль)

не сиделая – сиделая рыба – долго сидевшая в садке (Даль)

ободья – обод – наружная часть колеса в виде круга, опирающегося на спицы (Ушаков)

нанковый подрясник – из нанки – сорта грубой хлопчатобумажной ткани из толстой пряжи (по имени города Нанкин в Китае) (Ушаков)

дрождей дрянных набухают – дрожжей (ред.)

снятки – снеток – небольшая рыбка оз. Ильмень

золоченая дуга – элемент оглобельно-дуговой (или русской) запряжки лошадей (ред.), расписанный золотой краской

никакой великатности с хорошей вещью не знаешь – деликатности (ред.)

Публикацию подготовили Э.Н. Белоножка и Т.А. Данько

Фотографии из коллекции В.А. Волхонского